Dr2006 丹後変わってへんな(7月14日)

大学空手道部の昇段級査会とOB会総会に参加した。ドクターは審査員でも受験者(現役に交じって、60歳の後輩も受けていたが)でもなかったが、久しぶりに道着を着て、道場に立った。目の前で行われる、気合と共に繰り出される突きや蹴りを見ていると、50年近く前の練習風景が脳裏に蘇ってきた。

今は女性部員も含めて多くの部員がいるが、ドクターが主将だった頃には部員数が減り、一時は広い道場で一人で練習したこともあった。厳しい体質の部活で、新入生勧誘式で笑いをとって先輩から指導されたことなども思い出された。

いろんなことはあったが、今ではかけがえのない思い出。人生の中でも最も懐かしい時期の一つであることは間違いない。後輩たちにも「やめないで最後まで部活を続けてほしい」というメッセージを伝えた。

飲食もある別の会場で行われた総会では、先輩(ドクター1回生の時の4回生で最も怖かった人)から、「丹後はあの頃とちょっとも変わってへんな」という言葉をかけてもらった。厳しい練習と厳しい雰囲気のある部活の中でも、ヘラヘラはしているけれども主将としてきつい練習にも耐え、よく空手道部をつないでくれた」という賛辞と受け止め嬉しかった。

人の本質はそう変わらないから、自分の特質をつかみ、それを活かして人生を生きて行くように後輩たちにも話した。そういえば、自分達が現役だった頃も先輩たちが支援してくださったし、いろんな話をしてくださった。自分がその年になったということだ。世の中は続いていく。

当時のドクターのような、おもろい元気な後輩もいて、また次に会うのが楽しみだ。

Dr.2005 貢献について(7月13日)

生かされていることへの感謝とだからこそ自分にできる貢献の大事さについて、よく書いているし、そう思っているが、貢献は何か大きな役割を果たすことだけではない。

もちろん、社会的な役割をきちんとやる事は大きな貢献だが、それだけでなく、極端な言い方をすれば、生きていること、そこにいること自体が貢献ともいえる。さらに言えば、生が途絶えたとしても、その人に価値は変わらないし、生きたという証が、貢献に繋がっている。

貢献を何か特別なこととだけと捉えず、自分らしく精一杯生きる、生ききることも、立派な貢献だと思う。

こういったからと言って、職責を果たしたり、社会的な役割を果たすことをしなくても良いということではなく、自分らしく存在すること(存在したという事実)も大事だということを忘れないようにしたいということ。

皆さま、いろいろあると思いますが、焦らず、無理し過ぎず、たんたんと日々の生を歩み続けましょう。

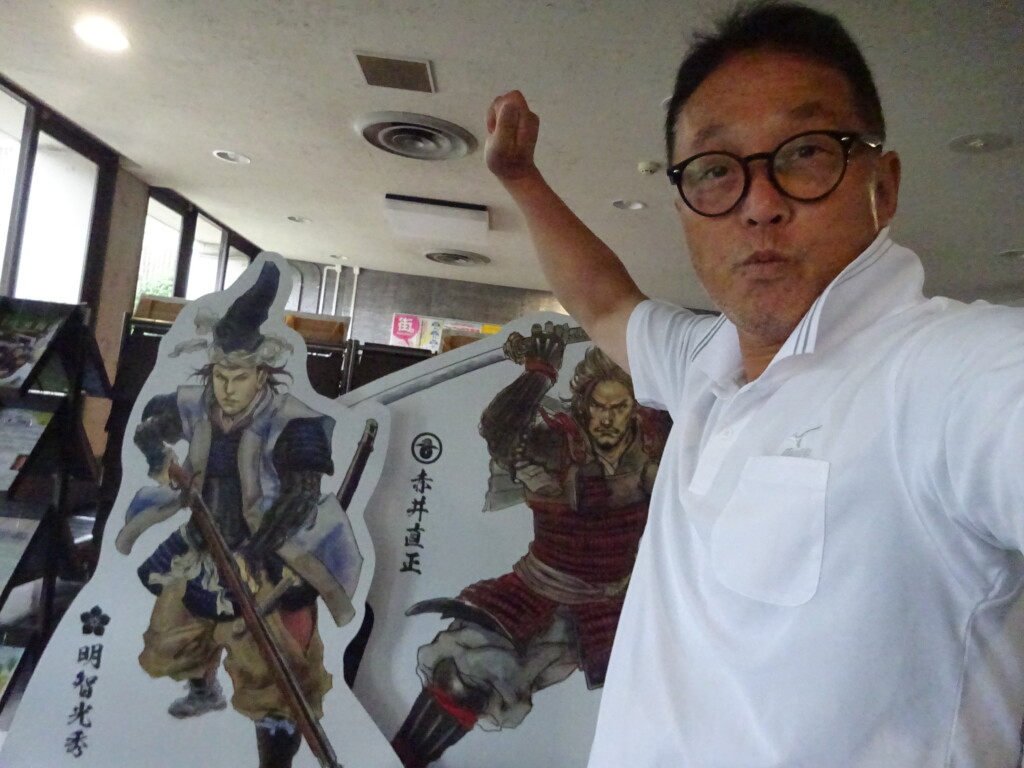

☆5年前の今頃です。「麒麟が来る」盛り上げに関わっていました。大した貢献はしていませんが、自分なりにできることをやってましたし、これからもそうありたいと思います。

Dr.2004 特に問題はなかったが(7月12日)

昨日はお陰様で、諸事上手く運び、特に大きな問題はなかった。特に緊張する夜の会合もなく、特にストレスない午後を過ごすことが出来た。こんな穏やかな時間は最近あまりなく、良かったのだが、それならとても満足に過ごせたかと言うと、これが何といつもとあまり変わらないということに気付いた。

ということは、多難続きの時、良いことも悪いことも起こる時には、この悪いことさえなければ、心穏やかにどれだけ幸せな時間が過ごせるだろうと思うものだが、実際に数少ない平穏な時間がやってくると、いつもの山あり谷ありの時間とそれほど違わないということだ。まだ、こういう穏やかな時間は、そんなに経験していないので確かなことは言えないが、人生良いコトばかりであろうと(実際にはそんなにないですが)、良いことも悪いことも起ころうと(これが普通だと思いますが)、心の感覚として、そんなに変わらないということです。

そりゃあ、悪いことが少ないに越したことはないが、悪いことが無くなればそれだけで100%の超絶幸福感がやってくるかというとそうでもないということ。逆に言うと、良いことも悪いことも起こるいつもの人生も、何とかやっていければそこそこの幸福感(感覚としては30~70%くらいか)で、人生を生きていける。

要するに、目の前の事象(良いこと悪いコト)に一喜一憂せず、たんたんと自分のするべきこと、したいことをやっていくことが大事で、何か気がかりなことがあっても、これさえなければすごい幸福がやってくるなどと、その事象のせいにし過ぎないことも大事と言うこと。

今回の気付きも生かして、心を穏やかに保って、落ち着いて、たんたんと、できれば陽気に日々の生活を送って行きたい。

☆お堀のハスも撮ることが出来ました。一喜一憂せず、良いことも悪いことも受け入れ、毎日を健康に生きることが先ず大事です。出来れば陽気に、自他にやさしく、社会に貢献を。

Dr.2003 へらへら人生(7月11日)

新聞を見ていた奥様に、「あんた、またこの会へ行って、へらへらしてたらあかんで」とくぎを刺された。「私から、へらへらとったら何も残らへんやろ」と返したが、思えば中学校の生徒会長選挙で本命真面目候補者を前にへらへら演説で笑いを取って当選してから(もっと以前の幼少期からだと思いますが)、ずっと「へらへら生きている」というのか、「笑い」や「面白さ」と一緒に生きてきた。

このブログで時折内面の繊細さを見てもらっていると思うが、本当はナイーブで打たれ弱いタイプ。しかし、これだけ長い間、へらへら人生を生きていると、こちらも本質かもしれない。人間って、そんなに単純でないので、多面的な要素を持っているのも普通にあるのだろう。

本質か装っているかはともかく、生きるのに「笑い」や「ユーモア」「陽気さ」は大事な要素だと思っている。ドクターが時々言うように、「難しい顔をしていたからと言って、事態は解決しない」。だとすれば、無理とにでも笑顔で陽気に日々を送りたい。その方が自分にも周りの人にも元気を与える。

多様性、いろんな生き方を認めることも大事なので、普段笑顔を見せない人の生き方もありだと思う。同時に「へらへらな生き方」もありだと思っていただければありがたい。

ともかく、これまで「へらへら人生」で生きてこられたことに感謝して、これからも自分らしさを大事に、同時に他の人らしさも尊重しながら、あたたかく生きて行きたい。

☆これはお隣の市の山。自分の山もお隣の山も大事にしながら、自分は自分の山に登る。

Dr.2002 自分のやり方(7月10日)

どう組織を動かしていくか(変革させていくか)と言う話になり、基本的にはシステムを変えることだという意見があって、その通りだと思った。

が、ドクターとしては、組織やシステムを動かすというよりは、自分が組織(学校)の顔として、生徒や保護者・地域の人に働きかけた。結果として、学校は少しは変わったと思うというような話をしたら、人にはそれぞれのやり方があるから、それでいいんじゃないですかという話になった。

仕事の仕方も生き方も、それぞれのやり方がある。自分の個性と相談して、自分に合ったやり方が、結果的には成果にもつながるのではないか。

大事なのは、それぞれのやり方を否定しないで尊重していくこと。自分のやり方と違っているものこそ、大事にして行きたい。世の中にはいろんな個性の人がいる、それぞれの頑張っているところは尊重したり、自分の生き方・やり方に取り入れたりして行ければと思う。

ただ、どうしても自分とは違う生き方・考え方はある。応援団もいれば、批判的な意見を頂く場合もある。自分と違うやり方・考え方も尊重しながら(否定しないで)、自分は自分のやり方で精一杯やるしかない。多様な生き方、考え方を大事にして行きたい。

☆丹波焼の陶工の方から、「和んでください」と焼き物を頂いた。この応援に力をもらって、元気に陽気に、多様な生き方考え方を大事にしながら前向きに進んで行きたい。