Dr.482 正解のない問い(10月20日)

今日の新聞に20代女性からの「これまでの小中高の学校生活では、テスト問題には必ず正解があり、学校生活や服装には校則があって正しい生活スタイルが明確だった。先生や親の言うことを聞いていれば間違い生き方が出来たのに、急に自分で考えなさいと言われて戸惑っている。誰かに人生の正解を教えてほしい」みたいな投書が載っていた。これまでずっと誰かの言われるとおりに、正解に向かって行動しいれば良かった生活に慣れた若者が、人生にも正解があってそれを示してほしいという気持ちは分からなくもない。しかし、こういう人にはきついかもしれないが、見方を変えればラッキーなことに人生に正解はない。いろんな答え(生き方・人生の目的等)があって、各自が自分で好きな答えを見つければいい。どっちの答えがより正しいかなんてないし、「答えを見つける旅を続けるのが人生」みたいな生き方があってもいい。投稿者の方は真面目な方で、ドクターと同じ匂いがするが、こんな方にこそドクターブログを見てほしい。ドクターもこの正解のない問いの自分なりの答えを見つける旅を続けている。見つかったと思ってもまた見失ったり、また見つけたりの繰り返しのような気がする。ただ、大切なことは答えが見つからなくても、決してやけを起こさず生き続けること。生きていれば見つかる事もあるし、見つからなくてもそれはそれで何とかなる。

☆小雨の中、人生をどう生きるのかと言う正解のない問いの答えを問い続けるドクター。視線の先には山頂がかすんだ人生と言う山が確かにそこにあった。

Dr.481 眠れない夜(10月19日)

昨夜と言うのか今朝というのか久しぶりに眠れない夜を過ごした。昨日は初めて講師登録させてもらっている団体から依頼された講演があったり、これまた初めて企業へ出向いて行っての指導があったり、その後地元まち協の会議や来年度の役員人事話し合いなど多彩な行事が重なった。依頼講演で行かせていただいた中学校の生徒たちは純朴でよく笑い声も出して活動に参加してくれ、特に食い入るようにドクターを見てくれていた女子生徒や最後の挨拶をした女子生徒、後ろの方で元気だった運動部系の女子生徒達、初めは「講演会は寝る」とつぶやいてたけど最後まで付き合ってくれた男子生徒などみんな可愛くてとても楽しくやることができた。その後の企業の指導も、皆さん勤務の合間を縫っての集まりであったにもかかわらず、よく付き合ってくださり満足だった。夜のまち協の話し合いは、来年度会長を受けなければならないかもしれない話も合って気は重いが、昼間の子ども達への講演で「人から頼まれたことは引き受けよ。自分の可能性を広げるから」と公言している手前、流れでやる羽目になったことはやらなければならない。やらないでも良い流れになることを祈るだけだ。それにしても、現役時代にはしばしば眠れない夜があったが、このところはとんとご無沙汰だったのにどうしたことだろうか。過去の記憶は美化されるというが、現役時代の楽しかったことばかりを思い出していたが、久しぶりに現役時代頻繁に眠れない夜があったことを思い出して、今の定年後お気楽人生の有難さを思った。それにしても昨日の多彩なイベントはすべて終わっているのに、なぜ今回眠れない夜がやってきたのだろう、その理由を考え出すとまた眠れなくなりそうだ。

☆久しぶりに眠れない夜を過ごしたドクターの乱れた寝室(こんなんだれもみたくないか)。眠れない理由ではないはずの楽しかった中学生や企業での指導の様子。

Dr.480 ゆる~い性格(10月18日)

いつも市民センターのトイレを掃除してくださる掃除のおばちゃまと何度もトイレで一緒になり(男子トイレ前の水道のところで、向こうは清掃作業、こちらはトイレ利用者として)、ドクターが「このごろ大も小も筋肉が緩んだのか、トイレへ行く回数が増えて困ってます」と言うと、おばちゃまが「ゆるいのは性格だけにしといてくださいよ」とおっしゃった。このおばちゃまはドクターと何度か話をしていて、ドクターがアバウトかつだいたいで生きるゆる~い性格であることをお見通しで、ゆる~い性格はいいが、身体が緩んでトイレが頻繁になったりするのは心配だということで、ドクターの健康を気遣って言ってくださったのだ。ドクターのお尻や膀胱の筋肉のゆるみは置いとくとして、ゆる~い性格を評価してもらったのが嬉しかった。長く生きていろんな経験を積んで来ると、人間そう理想・理屈通りには生きられないことが分かり、自分にも周りの人にもゆる~く接する方が生き易いことが分かってくるのだ。人それぞれなので、きつ~い人やかた~い人も必要だし、自分がその生き方で良ければ他人がとやかく言うことはないが、自分がきつくてもゆるくても良いように、他人のきつさ・緩さにも寛容であってほしい。特に自分がそうだから言うのだが、ゆる~い性格の人の存在を認めてほしい。よく人は自分と違う性格や

自分が嫌いなタイプの人を批判しがちだが、それでは世の中生きにくい。生き方の多様性を認めて、どんなタイプの人ともゆる~く付き合えるようになってほしいと、ゆる~い派を代表してお願いしたい。

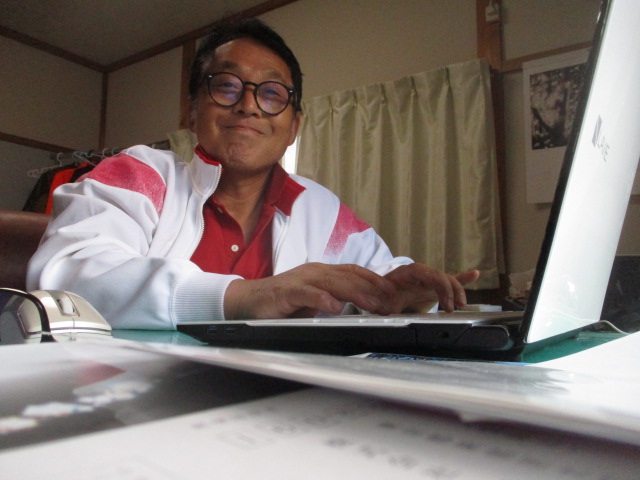

☆ゆる~い性格代表でゆる~い着こなしのドクター。こういう人にはきつ~い奥様がついて丁度良い。

Dr.479 職務からの解放(10月17日)

昨日はほぼ黒枝豆取りやその配達で1日が終わったが、ふと一日中誰からも連絡(電話・メール等)がないことに気が付いた。校長の時には休みの日でもほぼ毎日のように何かしらの連絡があったことと比べると雲泥の差だ。誰からもどこからも連絡がないというのは気楽でいいが、何か自分が世間から忘れられているような、世の中に自分は必要ないような感じがして、若干寂しい気もする。方々からいろんな連絡や相談があった現役の時は、それはそれで忙しく、気苦労が絶えなかったので、たまには職務から解放されたいなどと思うこともあったことを思うと、つくづく人間って勝手なものだ。どこからも連絡がないのを職務からの解放と考えて、自分の生活に専念すれば良いのだが、話はそう単純ではない。現役で忙しい生活を送られている方には、忙しくって大変でしょうけど、それは自分が必要とされているということですし、今しか経験できないことですから、今の間にその多忙な中での充実感をしっかり味わっておいてくださいと言いたいし、どこからも連絡がないと気を落としている定年後生活者の方には、それは職務からの解放ということで、長年夢見ていた生活なので、今後は前職を懐かしがるのではなく、職から解放された今の生活の良さを堪能すべきですと言いたい。後半は自分に言い聞かせてますけど。

☆豆配りの途中で見た奇麗な景色。職務から解放された今だから味わえる楽しみだ。

Dr.478 ソフトの価値(10月16日)

「ソフトのかち」と言っても、ソフトボールでドクターチームが勝ったのでも、ソフトクリーム屋『野勝』の話でもない。日本では目に見えるハード(物等)は評価されやすいが、目に見えにくいソフト(技術等)は評価されにくいのではないかという話題だ。このことは市や県から頼まれて地域づくり、地域の活性化に有料で取り組んでいる法人をやっている人と話をしていて気が付いた。地域振興や地域の活性化の必要性は誰もが思っているが、現在これに取り組んでいるのは輪番などで自治会等の役員になった人やボランティアの人が多い。地域起こし協力隊というお金をもらいながら地域起こしに取り組む制度もあるにはあるがまだ少数だ。でも本来は地域の有形無形の資源や人を結び付けて、どういう形で活性化し発信していくのかと言う知識・技術・経験・能力(ソフトパワー)は価値の高いもので、それに携わる人はそれ相応の報酬を受け取るべきだ。こういう大事な仕事・役目をいつまでも、個人の善意ややる気だけにたよっていたのでは長続きしない。これと同じことがドクターのいる冒険教育の世界でも言える。冒険指導者は昔では野外活動指導者等と呼ばれ、そういうのが好きなおっちゃん・おばさんがボランティアか交通費程度でやるというのが多かった。それでは他の仕事と掛け持ちとなり、指導者のレベルも向上しないし、どうせこれ(冒険指導等)で食っているのではないという意識は指導力向上の妨げとなる。ようやく日本も地域起こしや冒険指導等のソフト(腕)にお金を払い始めたように思うが、今後もっともっとこれらのソフト(パワー)の価値を認めて、それに携わっている人が十分食っていけるだけの代価がもらえるようにならなければならない。出来ればドクターが冒険業界にいるうちに。

☆昨日の美しい夕陽を写真に収める技術や毎日駄文を綴るソフト能力の価値を、自分では評価しているが、できれば世間にも気づいてほしい。ドクターのためだけじゃなく、ソフトの価値が適切に評価される社会になるために。