Dr.1529 元気度チェック(2月8日)

元気かどうか、今が良い状態かどうかは、主として自分の感情・気持ちが決め手になる。それほど気持ちの影響は大きいが、ある程度客観的に自分の今の状態をチェックしてみて、それがそれほど悪くなければ、自分で思っているほど今の状態は悪くないと思いなおして、感情・気持ちを良い方に修正するということはあっても良い。

ドクターの今の状況で言うと、気持ち的にはワクワク感はないけど、弾まないけど、夜は眠れているし、運動は出来ているし、ご飯は食べれているのだから、まだ落ち込むほど状況は悪くないと思いなおして、自分の気持ちに元気を再注入しているところだ。

だけどこの方法も、客観的状況が悪い時には、悪い方へ拍車がかかってしまう懸念はある。ご飯が食べられなくなったり、眠れなくなったり、運動をする気が無くなったりしてくれば、いくら気持ちでは元気だと言っても、要注意と言うことになる。

昨日は、ドクターの校長時代を褒めていただく言葉「あの校長がおったから、人生を楽しむ素晴らしさが分かった。だから何でも前向きに挑戦すると言って、娘はイタリアへ留学します」を、保護者の方から頂いて、久しぶりに元気を注入できた。

時々はある、元気頂き事象を見逃さないようにして、元気をチャージしながら、客観的指標も活用しながら、元気を維持していきたい。

☆元気をもらった中高野球練習会。見逃さないようにすれば、元気になるきっかけはいろいろあると思います。ちょっとしたことを大事にしながら、前向きな心にチェンジアップしましょう。

Dr.1528 雨がピリピリ(2月6日)

映像作品の審査会に参加した。審査員から映像の中身も大事だけど、タイトルもとても大切だということを教わった。

その例として、タイトルが良いと言われたのが「雨がピリピリ」という作品だった。「ピリピリ」というのはこの辺の方言で、雨の降り始めなどの小ぶりの雨のことだ。

この作品では、山に囲まれた田んぼで農作業をする80歳前後の農夫の日常が、田んぼを鋤いた時にやってくる野鳥たちとの触れ合いと一緒に描かれている。これが「農夫の生活」や「自然との共生」等と言うタイトルではなく、自然現象を表す地元の表現で表されているのが良いという講評だった。

タイトルというのか、自分の思いや生き方を表す目標も、言葉選びが大事だと思う。ドクターの場合は、「お気楽な毎日」「上機嫌」「流れを大事に」等と表現しているが、これからもどういう生き方を目指すのか、その適切な表現とともに深化させていきたい。

☆心に響く作品を鑑賞させてもらった、映像祭。今日もボチボチ行きましょう。これも大事にします。

Dr.1527 変わらない部分(2月5日)

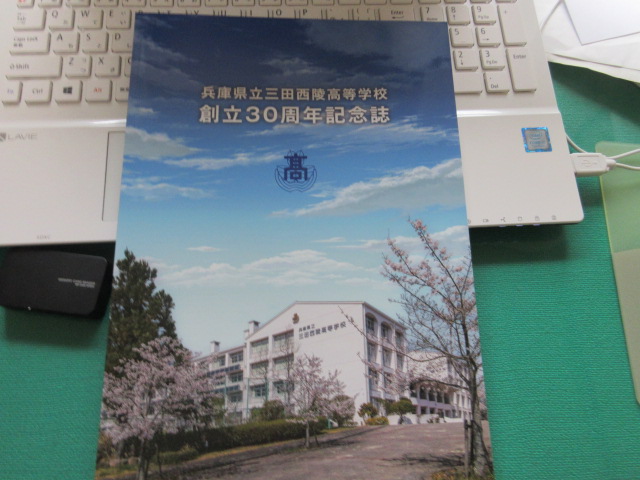

かつて勤めていた高校の創立30周年記念誌が届いた。そこには私のあいさつ文も載せてもらっているが、「私の大好きなこの高校はいつも生徒たちの笑顔と笑い声に満ちていた。私もこの高校で至福の時を過ごさせてもらった」と書いて、その下に生徒達と一緒におどけたポーズで写真に納まっている1ショットが載っている。

今でも元気な時は時折、明るい笑顔がはじける言動やそれを撮写真に撮ることがある。人の根底の部分、性格とか生き方には変わらない部分が根強くある。もちろん、習慣や努力によって変わる部分はあると思うが、その人の本質と言うのか変わらない部分は大きいのではないでしょうか。

先日も、40年ぶり以上会っていない海外在住の高校剣道部仲間が、オンラインで私たち剣道部仲間のライングループに参加したが、「みんな高校時代と変わっていないね」と言っていた。

ドクターだけでなく、人には誰にも変わらない部分があるということだ。自分の変わらない部分の特徴をよく見て、それを活かした生き方をしていきたい。

変われる部分もあるので、そこはこれからの人生、周囲の人との良好な人間関係を築くのに良い方向へ変わっていくよう努力するのが良い。人は中々変われませんが、自分にとっても周囲の人にとってもより良い方向へ変わる努力を、ご一緒に始めましょう。

☆最後に校長として勤めた高校の30周年記念誌。あいさつ文に掲載された生徒と一緒にふざけたポーズをとる写真を見て、今と変わらないあの頃を懐かしく思い出しました。

Dr.1526 厳しい状況(2月3日)

「万策尽きる」とか「八方ふさがり」という状況があるが、このような厳しい状況になった時どうすればいいのだろう。どう考えても良い方法がないので、動けない状態だ。動かず何もしなかったら余計まずいと分かっていても動けない。

こんな厳しい状況ではメンタルがダメにならないように、せめてしたい。これも分かっていても、問題が頭の中を巡り巡って元気は無くなってしまう。

自分だけが苦しい状況でないので、何とかしたいのだが、状況が複雑で、いろんな思いが錯綜する。

こういう時は、自分を生かさしめている大きな力に頼るしかない。ここを忘れないようにして、それでも少しでも状況が改善するように努めたい。関係者の力を借りながら、少しでも良い方向にがんばります。

明日のブログはお休みすしますが心配なさらないでください、こちらは以前からの予定です。

Dr.1525 前向きに生きる(2月2日)

小学校で手話教室があり見学させてもらった。講師はご自身が聴覚障がい者の方だった。手話と表情で子どもたちに、聴覚障がいで困っていることなどについて話された。それを手話通訳者の方が、同時進行で声にして、子どもたちに伝えてくださった。

緊急時の警報やサイレンが聞こえなかったり、電話での通報(救急車や消防車等)が出来なかったり、家の中の声掛けやいろんな音が聞こえなかったりする不自由さはあるが(それも今はいろんな器具でかなり補えて、バリアフリー化が進んでいるとおっしゃっていた)、文字を読むのが早かったり、騒音の中や離れたところでも手話で会話が出来たり、台風の中でも熟睡できたりする等という得することもあると話された。

講話の様子も、表情豊かで活き活きとして元気が伝わって来た。生きてると、特に長く生きてくると身体のあちこちに支障が出てきたり(ドクターは腰を痛めていて、長く立っていられない等の問題が出ている)、精神的にしんどい状態に出くわしたりすることがあるが、マイナス面ばかりに目を向けず、今回の講師の方のように、いろいろあっても前向きに生きる生き方をしていきたい。

☆いろいろ元気をもらった小学校での手話教室。子どもたちも人懐っこく元気でした。今日も何とか、講師や子どもたちのように前向きにボチボチ行きますわ。