Dr.338 五月病(5月7日)

長い連休が終わった。学校に勤めていた時には連休明けに学校に来られなくなる生徒のことが心配だった。いわゆる5月病だ。一人で自分のペースで家で暮らしている分にはいいのだが、大勢でまた学校・集団生活をしなければならないと憂鬱になってくるようだ。さらに最近ではSNSなどで気軽るに様々な情報が入ってくる。そしてそれらのほとんどは景気の良い話である。曰く、だれだれとどこどこにいる、何々した、こんな美味しいふにゃららを食べた、あるいは食べている所ですなどだ。ドクターの参加している高校剣道部還暦記念ライングループでも、連休中になになにした、どこそこにいる、趣味のほにゃららを演奏しているなど活き活きウキウキの情報がどんどんぱんぱん入ってくる。こんな景気の良い話ばかり聞かされると、特に楽しいこととてなく一人で過ごすことの多い自分の暮らしが情けなく惨めな感じがしてくる。生きるっていうことは大変でそうそう面白いことがあるわけでないのが普通のはずなのに、他人に発信するとなるとついつい元気の良い話や写真を載せてしまう。特にそんなことを意識してなくても結果として元気でやってるようなものが多いのか、「元気そうですね」「楽しそうでね」という反応が返ってきてそれが分かる。実際には辛いことや悲しいこと上手く行かないこと心配なことも多く、そんなに毎日元気いっぱいの訳ないのに、他人の元気そうな情報ばかりに接していると、それに比べて自分の日常は暗いと余計に惨めな気持ちになってしまう。そんなことで五月病も悪化しないかと心配だ。悩んでいる皆さん、人生誰も悶々とすること、嫌なこと、心配なことの方が多いものです。自分だけ特別だと思わず、お互い様ですから、そんな中でも時々訪れる楽しみや上手く行くことを励みにボツボツ行きましょう。

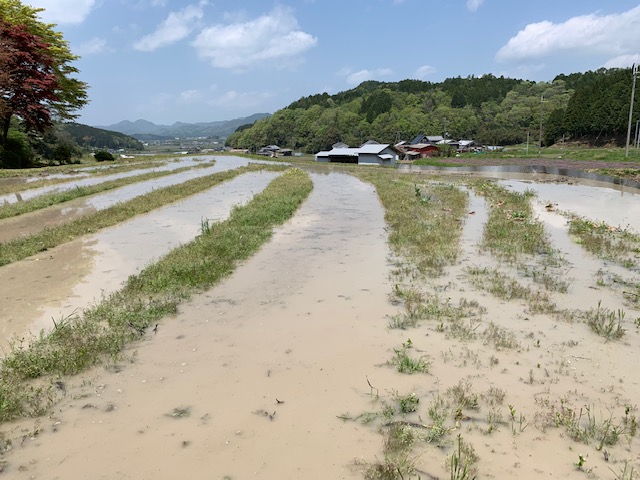

☆ドクターの連休は田植え準備と田植えで始終しました。元気そうに田植え機に載ってますが、頭の中では雨の降らないうちに終わるだろうか、苗は足りるだろうか、この後の水はどうしようか、終わったら何で一杯やろうか等と心配なことしょうもないことが渦巻いてます。でもとりあえず田植えが終わってホッと一息です。どうか皆さまも五月病や心配事を一つづつ片付けながらボチボチ行かれますように。

Dr.337 ごめんねリョウチン(5月5日)

「ごめんなさいリョウチン、折角会いに来てくれたのに」ドクターが謝っている相手は、15年ほど前に嬉野台生涯教育センターに出入りしてくれていた学生ボランティアのリョウチン(キャンプネーム)という女性だ。彼女は、昨日の嬉野台生涯教育センターであったHAPオープンデーでハイエレメントの指導をしていたドクターに、この日ならドクターがいるだろうと旦那さんとお子ちゃまを連れてわざわざ会いに来てくれたのだ。それなのにこともあろうにおっさんドクターは、リョウチンの記憶が思い出せなかった。誠に申し訳ない気持ちで一杯だ。穴があったら入りたい。冒険広場はチップが敷いてあるので、チップを掘って潜りたい。リョウチンとは15年間会っていないとはいへ、高校生の頃からキャンプやボランティアスタッフとしてよく出入りしていて、ドクターブログも見てくれていて、その頃のキャンプスタッフにあこがれ職業も決めたという彼女が、わざわざ意を決して会いにやってきてくれたというのに、おっさんドクターはその当時の話をしていても、他の学生スタッフの名は出てくるのに彼女の名前が出てこないのだ。最近物忘れの進んだ自覚はあるが、それにしてもである。自分が逆の立場だったらと思うと一層申し訳なさが募る。ホントにごめんねリョウチン。でも待てってよ、これだけリョウチンリョウチンって言ってたら、何かちょっと思い出したような感じがしてきた。もう少しハッキリ思い出せないのはドクターのボケといい加減さもあるけど、「リョウチン君が奇麗になりすぎてるからだよ」。言い訳の上手さは昔からだって、でもリョウチン本当に会いに来てくれてありがとう。これに懲りずにこれからもよろしく。

☆嬉野台生涯教育センターのHAPオープンデーにドクターを訪ねてきてくれた、昔一緒に活動していたリョウチンとご主人とお子様。折角来てくれたリョウチンをはっきり思い出せない情けないドクター。この日は他の知り合いも訪ねて来てくれ嬉しいオープンデーでした。これからもドクターの知り合いの方は早めに会いに来てくださいね、今後のドクター記憶の低減が心配ですから。これマジな話っす。本人はお気楽ですけど。

Dr.336 新しい季節(5月4日)

新緑が美しい季節になった。新緑はこれまでの緑から新しい芽が出て葉が出てその色が活き活きとしている新しい季節にぴったりだ。年度が代わり(ちょっと前ですけど)、年号が代わり、篠山市は市名も変わった。こんな大きな流れの中で何ですけど、SAPのHPも変わった。「ささやま冒険教育(SAP)」も市名変更に従って「たんばささやま冒険教育」にしようかとも考えたが、それだと略称が「TAP」となってしまい、「玉川大学アドベンチャープログラム」と同じになってしまう。TAPは歴史も長く、ドクターの尊敬する方が長くTAPセンター長を勤められていた施設で恐れ多くてとてもTAPは名乗れない。ということでSAPはSAPのまま、写真などを変えただけで細々と行こうと思っています。でも細々であろうと消極的であろうと受け身であろうと、物事は全て時の流れとともに移り変わって新しい季節(ステージ)が始まる。ドクターの仕事もちょっと変わって、息子が関東で一人住まいになったので家の雰囲気も変わって来ている。別に新緑の5月だけでなく毎日毎日が何か変わっているのだが、特に目に付く新緑・年度替わりの今の季節は時の移り変わりを感じやすい。というわけでSAPも自分の毎日も変わることは変わるのだが、信条と言うのか生き方と言うのは同じような感じで、特にドクター流は「流れでやる事になったことをそれなりに楽しみながらやって行く」という受け身的なものだから、新緑の季節であろうとそれ以外の季節であろうと激変と言うことはない。それでも時の流れとともにいろんなもの(体力・体形・仕事・家族の形など)が変わっていくことには抗(あらが)えず、ここは一つ変わっていくことを「これから自分はどうなって行くんだろう」ってな感じで楽しみながら生きて行きたい。

☆新緑の季節に変化を感じながら新しい仕事も流れで勤めさせていただいてるドクター。

Dr.335 趣味の農業(5月3日)

高校剣道部の仲間と還暦同窓会をして以来ライングループで情報を交換している。そんな中、「私(ここではドクターネームを使っていない)は連休も田んぼ仕事で代掻きしてますが、農業は趣味みたいなものですわ」と書いた。農業を生業としている人には失礼な表現だと思うが、こう言ったのは、一つは連休でウキウキしている仲間に丹後一人が仕事で可哀そうにと言う気を使わせないためと自分自身に農業を(趣味のように)楽しめというメッセージを贈るためだ。普通にしてると農業っていろいろ段取りや考えなければならないことが多くあって、おまけに機会オンチのドクター(ここでは自信を持ってこのネームを使わせていただきますが)はさらに心配しなければならないことが増えて、なかなか農作業を楽しむ域には達しない。それでも考え方さへ変えれば、自然の中で自分のペースで出来る達成感のある仕事の百姓仕事は魅力が一杯だ。農作業だけでなく普段の仕事や生活も「・・・それは趣味」みたいな感じでちょっと余裕を作って取り組んでゆけば、そのものの良い面が見えてくるように思う。長い間の趣味だった狂言を辞めて、今はホントに農業も含めて毎日が趣味のような感じで過ごしています。プロの方すみません。

☆「今日も元気だ農業が楽しい」と気合を入れて農作業に入るドクター。プロの農家はきちんと真っすぐに代掻きされるが、テキトー農家のドクターはテキトーに曲がりながら適当に写真など撮りながら百姓をやってます。

Dr.334 一切修行(5月2日)

年号が変わる日に篠山市から丹波篠山市に市名変更があって、市政20周年のお祝いも兼ねて式典や数々のイベントがあった。ドクターは市のホールであった式典に参加した後、家でちょっと野暮用をこなして久しぶりのトレーニングへ行った。3月までのようにほぼ毎日トレーニングをしていた時には何でもなかったランニングやウエイト上げがなかなかできなかった。その後にちょっと拾い読みをしていてこの言葉に出会った。「一切神徳」「一切修行」ということが書いてあった。この世で自分に起こることは善悪含めてすべて無駄なことはなく、特に悪というのか一見自分に厳しいことこそ自分を豊かにする修行になるということだ。上手く日常が送れている時には「そうそう」と思えるのだが、厳しい状況が起こった時やそれが続いた時などは、これが何で自分のためになるのかはなかなか理解できない。それでも一山超えると、やはりあの試練は自分に必要であったことが分かる。篠山市も自分の人生もこれまでいろんなことがあったが、すべてが未熟な自分には必要だったということだ。これからもいろんなことが起こるだろうが、これまでの経験を踏まえてジタバタしないで対処して行きたい。どうせ何かのお陰で授かって生かされている人生なのだから、生きてるだけでありがたいと思って感謝を忘れずにやっていきたい。

☆5月1日の市政20周年記念式典で表彰される皆さんと記念の歌を歌う皆さん。皆さんそれぞれの修行を経て市や周りの人へ貢献できる器を身につけられたのだろう。尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。