Dr.540 神は細部に宿る(12月24日)

何度かこのブログで取り上げたと思うが(本当は取り上げたかどうかも覚えていないが、記憶力がめきめき低下してきている今となってはこの表現が便利。今のところそれはまだ覚えているようだ)、モノの本質は小さいこと(ディテール)に出るということを「神は細部に宿る」と言う(と思う)。この間、村の忘年会があったが、集会場で鍋をした後で、ある人が持参した生牡蠣を焼いて食べようという時にこの原則が見られた。生牡蠣は中るかもしれないと食べるのを躊躇する人は普段の生活でも慎重な人だし、大丈夫大丈夫と生焼けでもどんどん食べる人は日常生活でもお気楽で思い切ったことをやる人だ。率先して焼く役をしてくれた人はマメな人だし、それをみんなに配る役をしてくれた人は普段でも世話をよく焼いてくれる人だ。ドクターといえば、焼く網の側にはいたが特に何もせず、牡蠣は食べたいけれどもあたったら嫌だしとしり込みしながらみんなの様子を伺い、大丈夫そうだと分かった後で、上手く焼けたそうな牡蠣を選んで食べたけど半生で、行きがかり上食べたけど後でいつお腹が痛くなるかもしれないと心配するという何とも情けない行動をとった。でもようく考えると、この生ガキ食に見られた行動は自分の本質をよく表している。心配性でいっけん慎重だが、慎重に徹しきれず雑で軽率な行動をとって後で後悔するということはこれまでにもいろんな場面で体験済みだ。「神は細部に宿る」の原則は正しいことを再確認したので、これからは日常の些細な行動から自分の本質をつかみ、自分の本質をかみしめながら生きて行きたい。「自分の本質を変えたければ細部から変える」「習慣を変えれば本質が変わる」という言葉も知っているが、「人間の本質(本性)はそう簡単には変わらない」のはこれまでの人生で体験済みなので、「人生なるようにしかならない」「流れに従って生きる」やっぱりこちらで生きたい。

☆この間もらったクリスマスグッズ着けてみたけど、自宅の前で一人っちゅうのは寂しいやろ、これも「友達少なくて寂しがりやけど、ちょっとおもろいことしたい」ドクターの本質(神)がよく出ている。

Dr.539 他人に期待し過ぎてはいけない(12月23日)

いろいろと自分を楽にする言葉や考え方を探してきたが、今回見つけたのは「他人に期待し過ぎてはいけない」という言葉だ。他人を信用するなということではないが、他人に期待し過ぎると、期待通りでなかった時に失望や腹立たしさの感情が生まれる。それよりも最初から他人に期待していなければ、ちょっとでも自分のためになることやプラスの言動があったら嬉しさや感謝の心が生じる。「過去と他人は変えることはできない」これもドクターが得意としている他人の言動にイライラしないで済むのに効き目のある言葉だが、変えることが出来ない他人に期待しない方が良いというか、期待しようとしようまいと他人は思い通りにならないわけだから、期待して期待通りでなかったら失望するというのは割に合わない。それよりも期待しないでいて、他人が何もしなかって当たり前、ちょっとでもプラスのことをしてくれると喜ぶという方がずっと良い。ドクターなどはこの言葉をさらに進めて「自分にも期待し過ぎない」という域を目指している。大きな流れに従ってたんたんと生きると結構面白い生き方ができるという意味で自分の人生を信頼はしているが、さりとて誰もが羨むような人生が待っていると期待し過ぎると、そうでなかった場合(普通はそう)に自分を苦しめる。他人にも自分にも期待し過ぎず、こんなもんやろと思いながら人生を送るというのはどうでしょう。これではあんまり夢がなさすぎるか。

☆クリスマスムード漂う宿泊所に泊って、かつての同僚の人たちと旧交を温めた「温泉友の会」。この会は楽しいが期待し過ぎない方が良いのは人生と同じ。

Dr.538 懐かしく嬉しい声(12月21日)

かつての教え子からメールがあって電話しても良い時間帯を教えてくれと言う。特に定職のないドクターは「17時以降でなければいつでも良いよ。17時からはトレーニングか一杯やってるか寝てるから」と答えたが、相手の都合を聞いてくるなど大したものだ。内容を聞いてみると、大学生の彼は「単純遊戯会」という名前でジャンケンやあっち向いてホイなどの単純な遊びを本気でやる会をやり始めて、手始めに来年3月に三田市で若者(中高大生など)を集めて大じゃんけん大会をやるつもりだという。ドクターにはかつてのコネを活かして中高生を紹介してくれないかと言う依頼だった。落ち着きと信頼のないことにかけては自信のあるドクターには直ぐに思い当たる伝手はないが、何の得にもならないのに何か面白いことをしようという心意気は大いに賛成なので出来る限りの協力はすると 答えた。心ある若者を応援しようとするおっさんの心意気も大したものだと自画自賛するが、残念なのは出来る限りの協力が当日参加すること以外に思いつかないことだ。その後彼とは高校時代の思い出(普通の校長ならやらないような野球部の練習に乱入して素人ノックをするなど)を語り合ったが、それにしても卒業したかつての生徒が連絡をしてくれるなど教師冥利に尽きることで、定年後だらだらと時を過ごすドクターにとって久しぶりの幸せな瞬間だった。彼らのやろうとしている「単純遊戯会」については次の動画を見てやってください。https://youtu.be/IsgFlDvpBYU

☆この生徒は近くのJAに勤める別の学校の教え子で今日のブログの生徒とは違うが、最近クリスマス会で会った教え子たちやら今回電話してきた教え子やらと嬉しい出会いが続いている。人生の終わりが近いのかもしれない。あっ、あんまり早く終わったら今回のじゃんけん大会手伝えないか。

Dr.537 熱しやすく冷めやすい(12月20日)

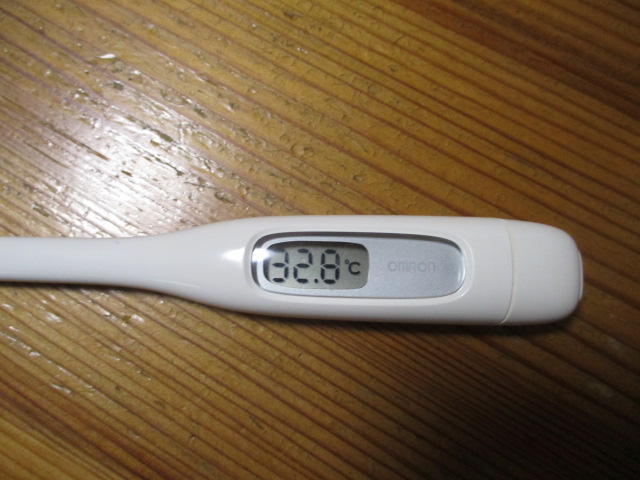

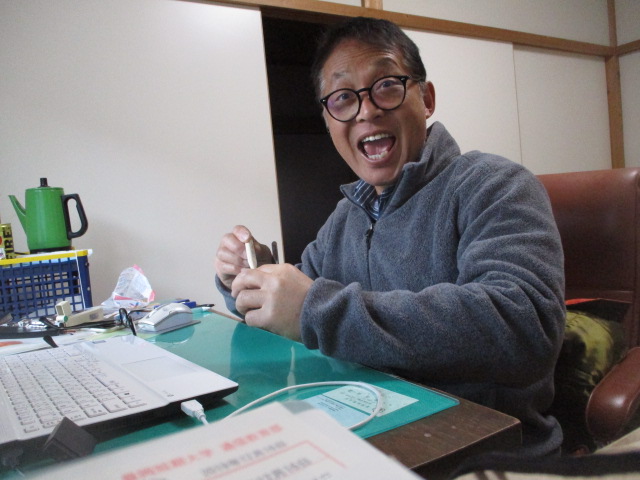

ドクターは自分ではどちらかというと熱しやすく冷めやすい性格のように思う。一言で言うと「飽き性」ということかとも思うが、直ぐに熱くなるがその熱は長続きしない。でも菓子パン食や冒険教育やトレーニングは長く続いているので一概にも言えないか。そうそうこのブログも最初からだと7~8年は続いている。身体も熱しやすく冷めやすいようで、トレーニングやサウナでは直ぐに熱くなり大量の汗が出るが直ぐに冷めて、この頃では老化もあるのか異常な低体温の状態まで身体が冷たくなる。今のところ日常生活に特に支障を感じていないがインターネットなどで調べると低体温症が続くと代謝異常や突然死が待っているようなので心配でたまらない。現在は自分の低体温状態を熱く心配している。早くこの低体温状態が改善して、この心配熱も冷めればいいのだが。ネットで書かれている低体温症への対処の仕方は、①規則正しい生活、②ストレスを溜めない、③適度な運動をする、④体を温める食品(豆類など)を食べる、等で、ほとんど実施しているものばかりだからこれ以上どうしたらいいのか分からない。今後も低体温が続くようなら診察を受けなくてはいけないと思うが、ここはなかなか踏ん切りがつかずぐずぐずしている。すみません今回はご心配をかけるようなことを書いて、ドクターにも誰にでも心配の一つや二つはあるということですね。心配の種を抱えながらも何とか前向きにお気楽に生きて行きたいと思います。

☆驚異的な低体温に驚くドクター。でもまだ元気ですからご心配なく。

Dr.536 学びは身近に(12月19日)

昨日はWi-Fiの調子が悪く更新できずにすみませんでした。今日は今のところ大丈夫な感じです。「1日だめでも、次の日には回復する」これはパソコンだけでなく人間の身体も含めた調子にも言える。この学びがあれば、目の前の状況に一喜一憂せず、希望を持って目の前のしんどい状況にたんたんと対処できる。このように貴重な学びは何からでも、誰からでも得られる。「学びは身近にある」を実感したのは市が主催する身近なところにある歴史箇所を回るバスツアーに参加した時だ。それこそいつも通っている道のすぐそばに歴史的な史跡があったり、いつも通っている道だがこれまでは入ったことのない道へ初めての角を曲がっていくと、教科書で学んだような史跡があったりした。今回来年度のNHK大河ドラマの関係で、こんなことでもなければ参加しなかったであろうツアーや講座に参加して、「自分の身近にこんなに知らないところや見逃してきていたことがあったか」という驚きと喜びで一杯だ。これをきっかけに身近な人や出来事から自分の人生を楽にする考え方を学んでいきたい。「人生、我以外皆師」このような言葉があったと思ったが、先ずはこの言葉から学びなおしか。身近な人やことから学べるなら、師匠にはことかかない。これは楽しみになってきた。

☆こんな身近なところに、田んぼの中に、道の側に、知らなかった世界(学び)があることに気付かせてくれた歴史バスツアー。「学ぶ人は老いない」こんなことも学ばせてもらった。ありがとうございました関係者の皆さん。