Dr.874 環境に流されない(1月7日)

本を読んでいると、ホスピス医で多くの人の臨終に立ち会われた先生が、いい人生だったと言えるためには「環境に流されず、本当にやりたいことをやる」のが良いと書かれていた。就職・結婚・出産子育て・義父母の介護・夫の介護と自分の置かれた状況で生きて来て、夫を看取ったと思ったら今度は自分が余命宣告を受けることになった女性が、「人の世話ばかりに明け暮れた自分の人生は何だったのか」と振り返る姿に触れて、出て来た言葉だという。人生を後悔しないためには環境に流されてはいけない、これは普段ドクターが言っている「流れに従って生きよう」というのとは真逆なので焦った。この女性をはじめ多くの人生を見てきた医師が言われる言葉は重いし、自分の本当にやりたいことがある人は勿論それをやったらいいと思う。ただドクター人生を振り返ると、流れでやってきた人生(仕事・結婚・子育て・毎日の過ごし方等)は悪くないし、やっぱり人は自分に与えられた環境の中で生きて行くことしかできないと思う。本当にやりたいことが明確でない人や人生の意味にとらわれて動けない人にとっては、もし意味や納得が必要なら自分の流れで歩んできた人生に意味を見出すのが良いと思う。冒頭の女性の人生にしても、この方が歩んでこられた人生が自然の流れのように思うし、意味がなかったとは思わないが、基本的にはそれを決めるのは本人だ。本人が決めることなので絶対的な誰にも当てはまる正しい生き方というのはないと思うが、ドクターが唱える「流れで生きる(生かされている)人生」論が、単に流れに恵まれていた人にだけ通用する考え方なのか、もう少し普遍性があるのかはもう少し探求を続けたい。いずれにしても、どう考えどう生きるのかは各人の自由だ、自分にあった生き方を見つけよう。

☆議会の仕事で久しぶりに市役所に行って、ロビーの絵が替わっているのに気付いて、市役所の人に「この絵新しくなりました?」と尋ねたら、「だいぶ前からですよ」と教えられた。こんな鈍感なドクターが説く「流れ人生論」危うし。

Dr.873 いつもの日常(1月6日)

お正月からしばらくたって、いつもの日常がもどりつつある。日常と言っても、歯医者に行ったり、トレーニングに行ったり、空いた時間に走ったり本読んだりと変わり映えしないものだが、正月三が日のような何もない日々よりは過ごしやすい。何もすることがない退屈は、有難いことと分かっていてもそれはそれでしんどい。かと言って、仕事ややることが一杯というのは勿論しんどい。贅沢な話だが、やっぱりやることがほどほどにあるのが良い。そのやる事も毎日同じでは面白みがないけれど、毎日キラキラの新しいことだらけというのも疲れる。ここでもほどほどに、いつものルーチンに時々新しいことが混ざるって感じが良い。結局こんな感じで、いつとは知らぬ寿命まで生きて行くのだろうか。退屈な日常(でも正月休み程ではない)と時々ある面白いこと(非日常)、この過ごし方で生きて行く、これはこれでありなのだろう。

☆いつものように歯医者とトレーニングに行った後、空いた時間をいつもの道を通っていつもの農作業に行くドクター。下はいつものカメラ倍率を間違えてアップになってしまった写真、時々いつもの日常と違うことが起こるから面白い。

Dr.872 新年の抱負(1月5日)

一般的にはよく「新年の抱負」「1年の計」などが、年が改まったのを機に立てられる。ダラダラ生きる身としては、何かを区切りにガラッと生き方を変えたりするのは似合わない。抱負というのか、生きる指針みたいなものはあっても良いと思うが、何も年が改まるとか誕生日とか何かイベントを切っ掛けにしなくても良いとは思う。いいなあと思う言葉(豊富・指針)を見つけたり、ひらめいたりした時、(それが何時であろうと)しばらくそれをやってみて、これで行けそうだと思った時、次の抱負が見つかるまで前の抱負から移行していくというのが習わしになっている。という訳で、今のドクターの生活指針は2021年年明けの抱負というのではなく、ここ一月ほどの間に段々と意識するようになったものだが、これがいつまで持つかは自信がないが一応紹介したい。それはある本から見つけたもので「一読十笑百吸千字」というものだ。一日に一回の読書、10回の笑い、百回の深呼吸、千字を書くことを習慣化すると健康に良いというものだ。もともと読書や笑うのは好きだし、肺に影があると言われているので深呼吸は大事だと思うし、ブログなどで字は書いているので、ここで提唱されていることはドクターにとって取り組みやすいし、自分の身体に必要そうなのでやってみることにした。そんなわけで、これまでは休みもあったブログも連読更新が続いて内容が希薄になったり、一日百回の深呼吸は達成できなかったりしているが、何事も完璧でなければダメという主義でもないので、出来るだけ目標に向かってやれればいいやということで目下のところ目指すべき指針として持ち続けている。達成はしなくても、豊富・目標・指針などはあった方がダラダラ派にとっては良いような気がする。

☆昨日の大半は「一読十笑百吸千字」とは関係のないダラダラ田鋤き。鳥と景色を共に何とかやりました。抱負・目標・指針はあった方が良いけど、あんまりとらわれすぎなく、大体で目指すって感じでやってます。

Dr.871 退屈と老化(1月4日)

毎日これと言ってやるべきことがない日が続いている。定年後の大敵に「退屈と老化」を挙げる人もいるが、まさにその課題が襲ってきた感じだ。今回は間もなくの正月休み明けと同時に議員活動等やるべきことがやってきて、退屈はなくなるだろうと思うが、もう少し年齢がいって社会的な役割がみんな無くなったら、今回のような退屈な日常が延々と続くかと思うと暗澹たる気持ちになる。でも、先のどうなるか分からないことを心配しても仕方がないし、これまでも流れの神に託してたら何とかやって来られたので、これからもその年齢に応じて何とかなるような気もするし、老化は身体の衰えだけでなく何かをやろうとする意欲も衰えさすので、それはそれで困ったことだが何もすることのない無為や退屈も感じなくさせてくれるのかもしれない。何はともあれ、今は後数日、意欲はまだそこまで衰えていないけど、これと言ってやることがない時を何とか過ごさなければならない。こんなことを言ってられるのは贅沢な悩みだとは承知していても、対応を誤れば精神的な危機につながりそうな不安も感じている。いかんいかん、こんなことでは「お気楽」「絶こうちょう」を標榜するドクターの趣旨に反する。やっぱり「小人閑居して不善をなす」の言葉通り、小人ドクターに閑は大敵かもしれない。

☆父の危機を察知してか、息子が庭の石敷を修繕しようと誘ってくれた。なんやかんやスレスレで何とか正月休みの時を紡いでいます。

Dr.870 いつものように(1月3日)

新年が始まり、特に変わりのない時間が過ぎている。いつもの時間に起き、運動や食事などいつものように時間を過ごし、いつもの時間にいつもの部屋で寝る。季節ごとの行事ややる事は違うが、年単位で見るといつもと同じことがいつもと同じ時期に繰り返される。元旦の午前中にはお寺へ参り、翌2日にはお寺さんが返礼に各家を回られてくるので玄関を開けて待つ。農作業でも、季節ごとにやる作業が決まっており、天候等により年によって細かな作業内容や収量は違えども、大きくは毎年同じように作業は進んで行く。1日も1年もいつものように過ぎていくなら、何年生きても一緒のようにも思うが、去年のコロナ禍や市議選立候補のようにその年ならではの出来事も起こるので簡単には判断できない。いつまでか分からない寿命を精一杯生きたいし、いつもと同じと感じる日々を過ごせることの有難さも分かっているつもりだが、いつものように過ぎていく時間にやられてしまいそうな時もある。やられないためには自分でワクワクすることを取り入れれば良さそうなものだが、流れ重視派にとってはなかなか自分から動くことが出来ない。たんたんといつもの生き方を重ねながら、面白い流れを待つ日が続いている。流れ派にとって、世間の流れが止まる年末年始は結構生きにくい試練の時かもしれない。

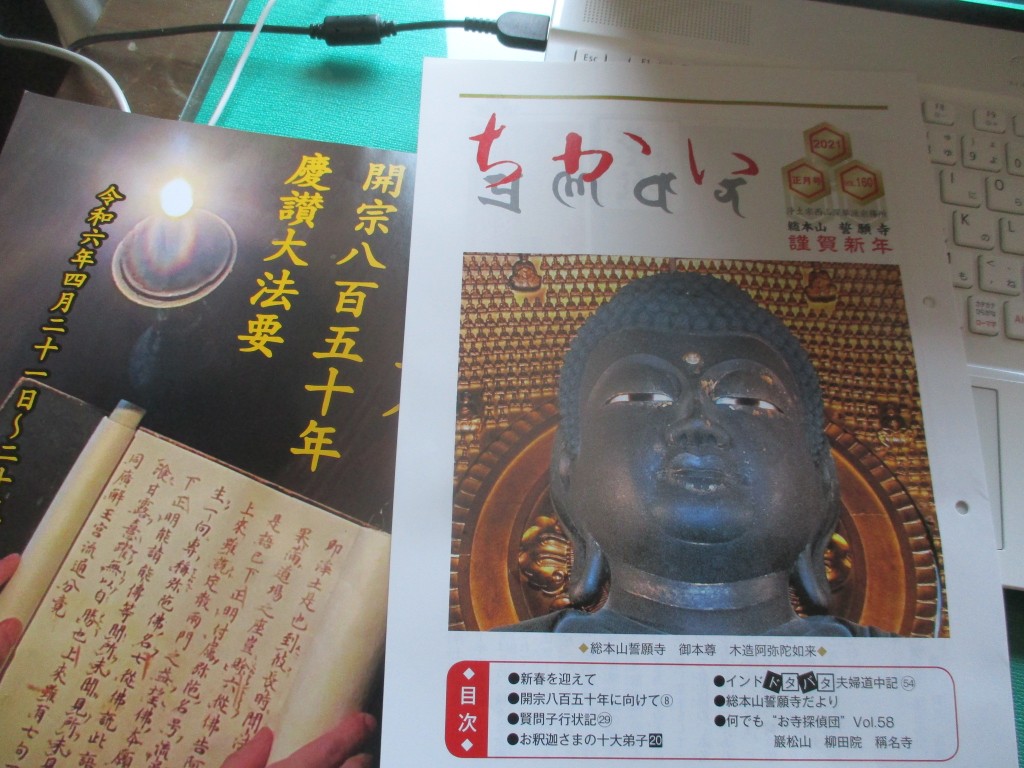

☆いつもの正月通り、お寺さん(副住職)が持ってこられた冊子を読むところから、いつものような正月時間を過ごしていくドクター。このいつもの流れにどう対応していくか、これへの上手い対処法ができれば結構生きやすくなる。