Dr.289 楽しみ(3月9日)

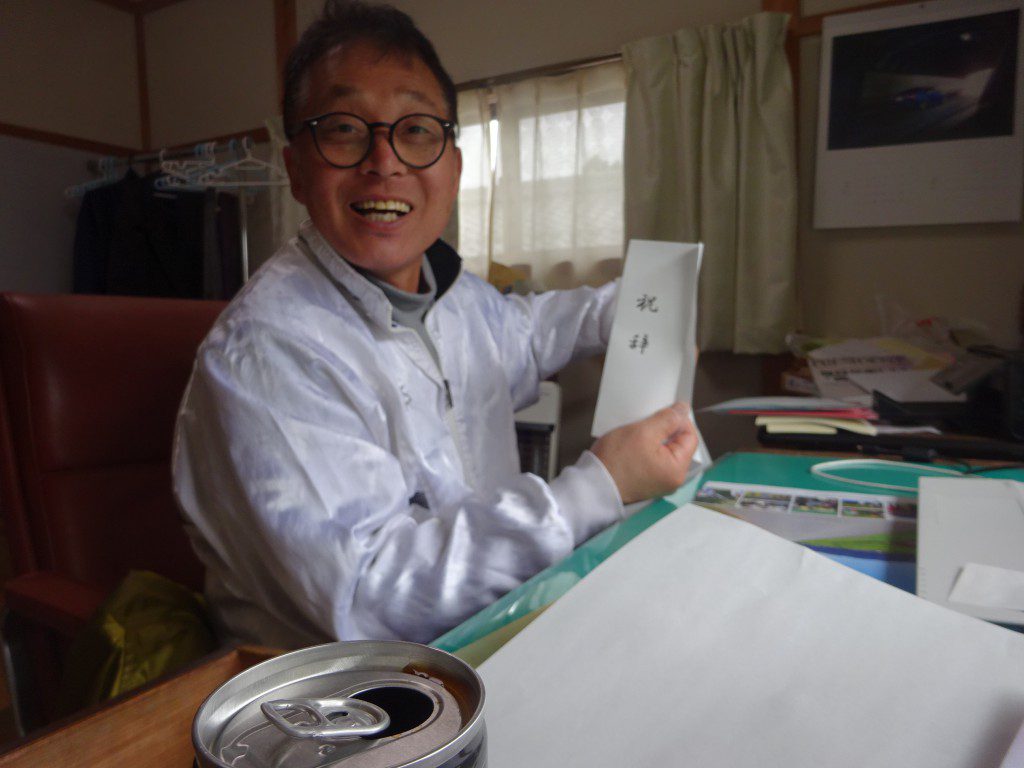

面白かった仕事を辞めた後は何が楽しみ・生きがいになるだろうか。いろんな人がいろんな言い方で言っているが、その一つには人から頑張ってるねと認められることがある。昨日は娘の中学校の卒業式でPTA会長として祝辞を述べるという久しぶりの表舞台だ。もちろん卒業式の主役は卒業生だが、最近裏方が多かったドクターとしては久しぶりに人前でスピーチをする機会をいただき、面白く感動的なスピーチをして子どもたちや保護者等からさすがと言われたいとがんばった。もちろん内容も自分が一番言いたいことを分かりやすく伝えようとがんばった。しかし言い訳するが6番目のスピーチであり、子どもたちの表情を見ると明らかに退屈感が見えた、ここで現役時代なら咄嗟に別のパーフォーマンスに行くところだが、PTA役員としてはそんな自由もないし期待されている訳ではない。終わってから控室に戻ると知り合いの市会議員から「(校長式辞は慣れられているかもしれないけど)PTA祝辞は慣れられていないんですね」と暗にいま一つであったことを告げられた。妻からはいつものように「今日のどこかのPTA会長祝辞は長くて校長式辞みたいやった」と皮肉られた。他に楽しみは無いものかとその後の流れに従って過ごしていると、JRのある駅で前の学校の卒業生に出会って彼女が前校長を懐かしんでくれ楽しいひと時を過ごせた。そういえばこんばんは高校剣道部の同窓会があり、楽しみだ。このように退職後、人から認められるスピーチも出来なくなった者には過去の楽しかった思い出が楽しみになる。

☆現役退職後の楽しみは過去の思い出とその人たちに出会うこと。これだけでは寂しいような気もするがまた何かみつかるかもしれないと期待したい。

Dr.288 適当な剪定(3月8日)

母親にせかされて雨の隙間を縫って梅の剪定をやった。ネットで調べたら12月~1月が適期だと書いてあったが、3月上旬もまあ適期のうちに入るかと適当に考えて実施した。剪定の仕方も見たが梅は樹勢が強いので少々切り過ぎても大丈夫というコメントだけに反応して適当に切った。すべて適当なので、この剪定が良かったのか悪かったのかは今年の梅の取れ具合を見ないと分からない。もっと言えば梅は実がつく枝と付かない枝が年ごとに変わるらしいので、今回の成否は数年先でないと分からない。万事がこんな感じで適当に成り行きで人生を歩んでいて結構面白い人生を歩ませてもらっているので、このような生き方をこのブログなどで発信しているが、今回このブログ愛読者のA高校U谷君から卒業と今後の進路の嬉しい報告をいただいた。第一次希望とは違う進路になったが、それはそれで面白そうだと書いてあった。完全にドクター流を理解している。決まったところが自分が行くべきところだとも言っていて、私も驚くほどドクター流に染まっている。彼の今後の幸せな人生を祈らずにはいられないが、敢えてアドバイスするとすれば「ドクター流生き方も適当に解釈して自分の生き方を」だが、彼のことだからこんなことはとっくに理解しているか。

☆成り行きに任せて適当な時期に適当に梅を剪定するドクター。適当でも結構生きていけるが若い人に推奨するのはどうかと心配にもなるが「まあいいか」。まあこんな感じです。お気楽にU谷君。報告ありがとう。

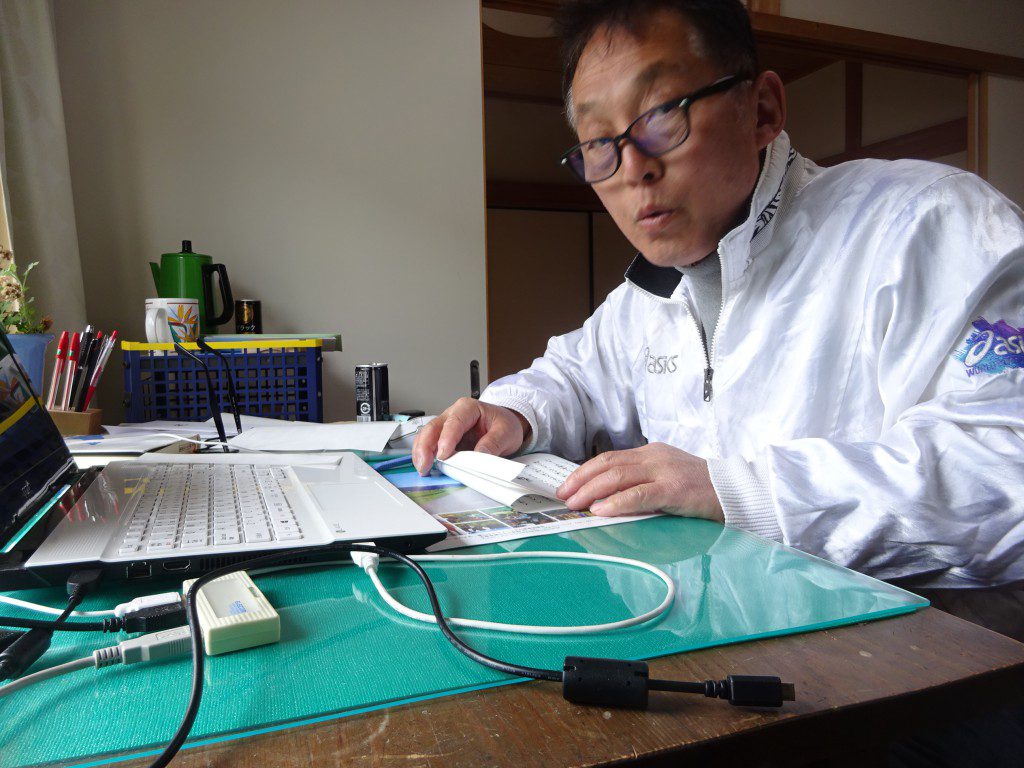

Dr.287 祝辞(3月7日)

娘の中学校卒業式でPTA代表として述べる祝辞の内容を考えた。これまで卒業式で校長として式辞を述べたり「大笑い」の舞を舞ったりしたことはあったが、保護者代表として祝辞を述べるのは初めてだ(多分)。保護者として、教職員の皆様や地域や行政で子どもたちを支援してくださっている皆様、これからお世話になる高校やこれまでお世話になった小学校の先生方などに感謝の言葉を述べるのが中心になる。それでも少しは巣立つ卒業生に人生の先輩として(中学校の先輩でもありますが)言うとしたらと考えて「夢のある人はそれに向かって、まだ自分の道を模索している人には焦らなくて良い」ということを言おうと考えた。特にこれまで長く学校にいて「夢が決まっていない生徒が多いこと」を知っているので、「焦らなくても自分の行く道は決まるべき時にいろんな流れで決まっていく。それまではとりあえず今やらなければならないことに精一杯取り組んで行こう」と言いたい。自分の人生を振り返っても、目先のことに夢中で打ち込んでいるうちに人生は進んでいったような気がする。何度か人生の岐路で決断はしてきたはずだが、どこが大きな岐路だったかは後からは分かるが、その時にはそんなに意識できない。例えば授業のマンネリに悩んで別の仕事がしたいと軽い気持ちで指導主事試験を受けたら通ってしまい、そこで冒険教育に出会ったり管理職につながったりした。そこでもいろんなご縁でたまたま校長になってとても面白かったが、初めから「自分は校長になって自分の理想とする教育を展開するんだ」みたいな夢があったわけではない。校長退職後の仕事は一部の方を除いて碌なものはないが、それがためにかえって自由に声がかかる仕事は手当たり次第に受けて自分では思ってもみなかった業務を体験させてもらっていて、これはこれで面白い。というか面白いと思わないとやっていけない。というほど悪くもない。ともかく人生の最初に夢なり計画なりがあってそれに向かって一本に進んできたわけではない。大方の人がそうではないだろうか。でもどんな人生でもそれなりに面白いことがあるのも事実じゃないでしょうか。だとすれば中学校卒業時点でそんなに気張らなくても良い。ぼちぼち行っても人生結構捨てたもんじゃない。やっぱりこのことを言いたい。

☆あれこれ考えても結局は「流れに従って自分の人生を楽しもう」みたいな文章になってしまった「PTA代表卒業式祝辞」。たたんで折るのが結構大変。

Dr.286 退屈(3月6日)

定年後(実は定年後だけではないが)生活は時間的なゆとりはあるが退屈が大敵だとは再々書いてきたし、今のところ最大の関心事だ。考えて見れば「時間に余裕がある」を肯定的に見れば「ゆとり」と言い、否定的に見れば「退屈」という。ここでも物事をどう見るか(解釈するか)がポイントなることが分かる。それはともかく今回はこの退屈に抗するのが「子供」(子育て)だという説を紹介したい。勿論、子供は自分の退屈凌ぎに育てるものではないが、確かに子育ては大仕事で子育て中は退屈など感じている暇はないというは一面の真実を言い当てている。昔の日本社会のように子供の数が多く平均寿命が短かった時代には、最後の子育てが終われば間もなく人生が終わっていたわけで、子育て後の長い退屈に悩むことはなかったということだ。子育て後・定年後の期間が長い現代は、その分退屈を紛らわすものがなければ退屈に悩むことになる。この説を知るまでは子育てが退屈防止策にもなっているという発想はなかったが、子育てに絡んで時間がとられることを退屈防止に役立っていると考えれば、より一層子育てのやりがいが増すような気もする。やりがい・生きがいにもなり退屈防止策にもなる子育てにより一層関わって行こうと思わされた。

☆子育てには嬉しさもあり、ハラハラドキドキの心配や悩みもあり、確かに退屈を感じている暇はなくいいのだが、子供も成長していくのでいつまでも子育てができるわけではない。子育て以外の退屈防止策を持っておく必要がある。ドクターの子育て以外退屈防止策の一つが百姓仕事だが、これも同じ作業が続くと退屈してくる。

☆もう一つの退屈防止策が「景色を見ながらのスローランニング」だが、この前見た梅の蕾が昨今の陽気で一段と花開いた。この梅の花の成長から子供の成長が連想され、おちおちゆっくりジョギングしている場合ではない気になってきた。

Dr.285 たら れば定食(3月5日)

レバニラ定食ならず「たられば定食」(もしあの時~してたら、もしあの時~さへあれば、と過去を後悔しありもしない幻の生活を思い描く空想癖をレバニラ定食のように誰でも一度や二度は食べてみたくなるという意味でドクターがこう名付けた)は誰でも一度は食べたことがあると思うが、現実には人生は一度きりでやり直しが効かない。現実の人生がうまく行っていなければ余計にちょっとした差であったかもしれないもう一つの人生を夢想したくなる気持ちは分かるが、逆のことも言える。先日冷たい雨が降る平日を特に特別な用事もなく過ごす日があったが、現役時代の忙しい毎日が続く日々には1日でも良いから何も予定の無いゆったりとした時間を過ごしたいと思ったものだが、定年後いざ実際に何もすることのない日々が続くと、「頼むから何か用事・しなければならないことをくれ」という気持ちになる。人間贅沢なもので、今の自分の恵まれているところは見えにくく、無いものは実態以上によく見えるものらしい。冒険教育に時間が取れない現役校長時代は冒険教育三昧の日々が夢だったが、実際にこの一年そこそこ指導をやってみると「冒険指導ももういいか」などと勝手なことを思ったりする。

☆雨の日には農作業も出来ず何もすることがないから、時間つぶしと腹ごなしに雨の中を傘をさして路べの梅を見ながら走ったが、こんな時には「もっと仕事をくれ」「やることが一杯あった方が良い。週5日か勤務の再任用の方が良かったか」と自由時間がある今の境遇を後悔したりするが、忙しい毎日を送る現役の方から見ると「何を贅沢なことを言っているのか。自分が望んだ結果だろ」とおしかりを受けそうだ。人間勝手なもので「やること・やらなければいけないこと・仕事」が毎日続く日々を手に入れると、今度は毎日自由時間がいっぱいある人生を夢見たりする。「たら れば定食」困ったものだ。