Dr.323 深い話ができるセンス(4月13日)

先日買った『絶望名言』には深い話がたくさん載っている。どれかを紹介したいと思っているが選ぶのに苦労するほどだ。要するに人間って、生きるってそう単純ではないということがいろんな人の名言を基に語られている。順風満帆思い通りの人生のように見てても実は成り行きでそうなってしまっただけ、しかも裏には人に言えない悩みを抱えているということは古今東西、著名人一般人、老人若者に限らずある。その深さに気付くのは人生経験にもよるがセンスにもよる。そんなセンスなどない方が良いという人もいるかもしれない。ない方が良いと言っても、持って生まれてしまった以上何とかしなけれ

ればならないし、使い方によってはそんなに悪いセンスでもない。S高校の冒険指導をしていてドクターが話の展開から持論である「にもかかわらず笑顔」が大事だよと言う話をしたとき、ある生徒は「それもわかりますが、友達が深刻な相談をしてきた時に笑顔でいるとその友達を傷つけてしまうこともあるから、いつも笑顔というのは悩みます」と言う。深い。この生徒は深い話が出来るセンスを持つ高校生だ。この生徒の人間的な深さを嬉しく思うのと同時に今後の彼の健やかな成長を願いながら、とりあえずドクターは「にもかかわらず笑顔だとは思うし、君の相手を思う気持ちがあれば君が深刻な話を聞いた時に笑顔でいても理解してくれるとは思うが、誤解を与える恐れがある時は笑顔の量を調節してみよう」みたいな話をした。軽い。ドクターの言っていることは「信念はともかく、その場の状況に応じて無難な態度でトラブルをさけよ」ということであり、ご都合主義で生きろみたいな大人のセコイ処世術のにおいがプンプンだ。勢いで言っておきながら今は、こんな雑駁な答えをしてしまった自分はこれでいいのだろうかと悩んでいる。ドクターも深い話が出来るセンスを持っている。

☆深い話ができるセンスを持つ高校生の初日の指導を終え、味わい深く嬉野台生涯教育センターを後にする深い話のできるセンスを持つドクター。これからもこのセンスを持つ人の快適な生き方を探っていきます。

Dr.322 ついてる ついてる(4月18日)

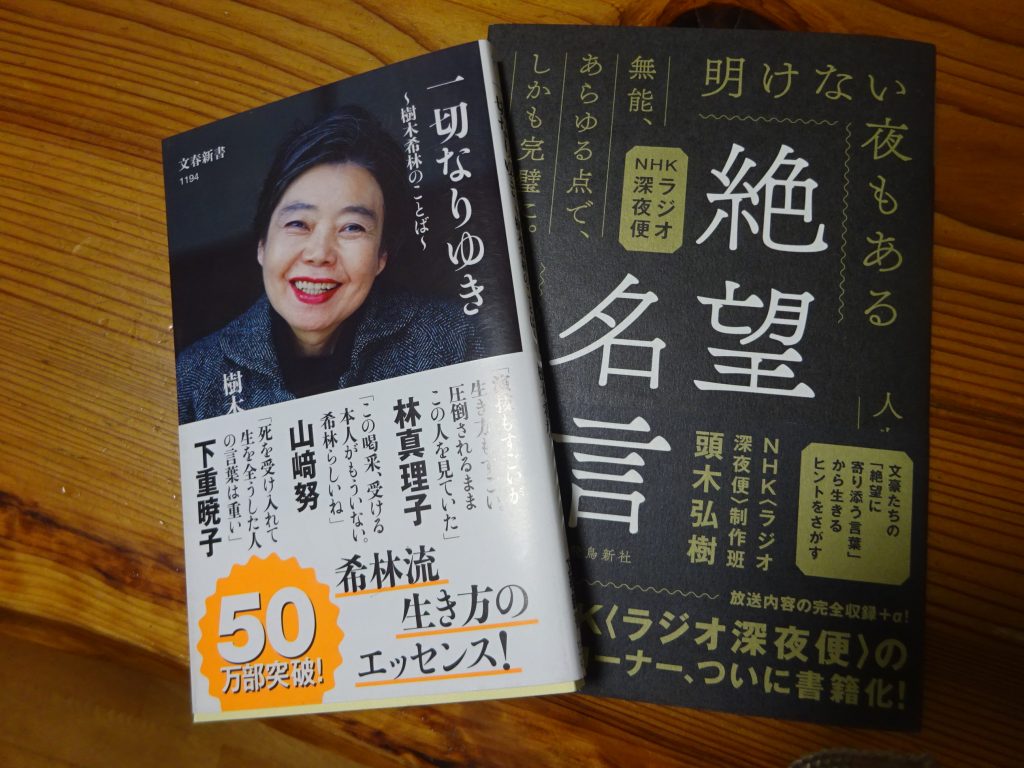

昨日の朝、駐車場のトイレで用を足して車道に出て赤信号で止まっていると、一台の軽自動車がさっきまでドクターがいた駐車場に、入り口ではないところから入ろうとして1m位の車止めに衝突してバンパーとナンバープレートをへこました。どうするのかなと思って見ていると、何んとその車はバックで戻って方向を変えて今度は反対側の壁にぶつかった。そんなことはあまりないだろうけど、もしかしたら平らな壁にぶつけてさっき曲がったバンパーを元に戻そうとしたのかな等と思いながらなお見ていると、またバックして方向を変えて今度はドクターの後方から迫ってきた。まさかそんなことはないだろうけど念のために用心しておこうとバックミラーで警戒していると、何とその車はどんどんドクターカーの後ろに近づいてきたので、このままではやばいと車を少し前に出して難を逃れたが、そのまま止まっていたら間違いなく後ろに衝突していた。もしそうなっていたら、あちこちにぶつける危ない人だからとても冷静な話し合いはできなかっただろう。普段はそこまで警戒しないのに何故だかこの日は後ろが気になり警戒してたので、何とか難を逃れることが出来た。これはついてたとしか言いようがない。その後その車は右折して商店街に入っていった。その車の行方や、商店街の被害が気になったが急用があったのでその場を立ち去った。夕方時間が出来たので気になっていた商店街を通ってみたが、事故の跡らしきものはなかったので一安心だった。でも折角商店街に入ったのだからと、いつものまちの本屋さんに行くと、前から欲しかったKKさんの本と以前に注文していた本が今届いたということで2冊揃って買うことが出来た。この本たちの内容もすばらしいがそれについてはまた明日にでも。ともかく朝の危ない出来事が無かったらこの本たちともその日に出会うことはできていなかった。これもついていた。

☆「ついてる ついてる」と言っていると良いことが起こると読んだことがある。この日は間一髪で衝突事故を逃れられ、近くの「よし池公園」の葦を見ながら「良し。自分はついてるついてる」と喜びを表すドクター。その後立ち寄ったまちの本屋さんで気になっていた本を2冊同時にゲットでき、やっぱり「ついてる ついてる」。さあ皆さんもご一緒に。「ついてる ついてる」で今日もボチボチ行きましょう。

Dr.321 いつかは寿命が(4月17日)

長年使っていた給油ポンプ(通称パフパフ)が使えなくなった。いくら頭の部分を指でつかんでパフパフやっても軽油が上がってこないのだ。使い方を間違えているのか(棒状の硬いパイプの方とくねくねしたパイプの方を反対に入れるなど)、指の握力が弱ったのか、パフパフ回数が少ないのか、菓子パンの食べ方が足りないのか等色々と検討した結果、経年劣化によるパイプの寿命と判断し、新しいパイプを買いに行った。その日の帰りに定期健診で歯医者に行ったら、前にインプラントを入れた奥歯と反対側の奥歯(臼歯)が「揺れてますね」と言われた。インプラント臼歯が入るまで、正確には入ってからも使い慣れるまで、今揺れていると言われた臼歯だけが頼りだった。この臼歯と上の奥歯のコンビでドクターの咀嚼の大部分を担当してくれていた。ポンプと言い、奥歯と言い何事にも寿命があって、いつまでも使い続けることはできないのだという現実をつきつけられた感じだ。人間の命にしても、身体にしても、仕事にしても、いつかは寿命が来る。これは事実だが、だからといってまだ寿命でもないうちから心配しても仕方がない。できればポンプのように、前に使った時は問題なかったのに今回急に全くダメになったという感じ、人間で言えば「ピンピンコロリ」という感じで行きたい。そのためには終わり「コロリ」のことは気にせず、今日一日を「ピンピン」で行こう。

☆トラクターに給油ポンプで軽油を入れようとして、この前まで何ともなかったポンプが急に使えなくなっている(寿命が来た)のが分かって驚き、自分の人生に思いをはせるドクター。何事からも教訓を引き出すタイプです。

Dr.320 潜る覚悟(4月16日)

前日に続いて田植えの準備の農作業を行った。今回は前日と一変して好天気で、田んぼにいても気持ちの良い気候だった。こんな好天の日に生徒の心配や職員の苦情、10時頃に食べる菓子パンの心配などの気がかりもなく、心置きなく田んぼで仕事が出来る幸せを噛みしめながら、総菜パンに缶チューハイを飲みながら上機嫌で作業をしていた。しかし世の中そんなにうまくばかりは回らない。夕方そろそろ終い支度かと思っている時、池の水が止まらないことが分かった。それまではチョロチョロと畔練り作業に丁度良いくらいの水があたっていたので、「これぐらいの水量で蓋の閉じ加減が調整できたとはラッキー」と思ってやっていたが、よく見てみると池の水量を調整する水中にある蓋に小石か藻がからみついて完全に閉まらなくなっていることが分かった。このまま水が出続けると、いかにチョロチョロでも2~3日で池は空になってしまう。この池の水を使うのはドクター田だけとはいっても、これから田植えまで水が要るのは必定なので、自分が困るのは目に見えている。そこでドクターは最悪の場合は水深1~2mのところにある蓋まで潜って詰まりモノを取り除くことを覚悟して、念入りなシュミレーションを行った。手順はこうだ。①長い棒で蓋の周りを掃除する、②濡れても良い靴・服などに着替え、腰辺りまで水につかって蓋の周りを掃除する、③いよいよ潜る覚悟を決めるが、もう一度だけ祈りを捧げる、④潜る、⑤着替える、⑥水が止まればそれを祝して一杯やる。結果は想定の通り進み、③の祈りが通じたのか、④は実施しないで済んだ。⑤と⑥は予定通りに実施した。今考えると、良い天気ではあったとはいえ、②のように腰まで水に入っただけでも山際にある水は相当冷たく、④は余程な覚悟と危険を伴うから普通では考えられないことだが、その時は火事場のクソ力というのか本当に潜る勢いだった。「好事魔多し」これからも油断しないように気を付けたい。とはいっても現実にはいろんな魔に遭遇するだろうという予感はする。

☆潜る覚悟をする前は、村の水利委員として用水路の点検などもし、その様子を写真に撮る余裕もあって絶好調だったが、夕方自体が急悪化し悲惨な事態を迎えそうだったが、いつものように祈り(神頼み)が功を奏し潜らなくてよくなり一杯で一日を終えることが出来た。こんな調子だから人生を甘く見るんですね。

Dr.319 初めましてメール(4月15日)

雨の中本年度初めてのドクタートラクター出動させて田植え準備の荒鋤きをしようと企てている日に「初めまして・・・」で始まるメールが届いた。読ませていただくと、ドクターがまだ「絶こうちょう」だった時に、高校の説明会でしゃべったのを聞かれてS高校に子どもさんが入学したら、ドクターはその年から退職してがっかりしたという内容だった。「来てください来てください、良い学校ですよ」と言っておきながら、いざ入ってみると誘った本人は転職や退職でその学校にいないということは篠山S高校に続いて2回目だ。県の内示まで自分の人事は分からなかったり、知っていても発表できないルールなので仕方ない面もあるが、自分でも申し訳なく思う。でもこの方が偉いのは、ドクターの無責任な言動を怒るのではなく、「絶こうちょう」がいないのは残念だが他の先生方によくして頂きS高校に入って良かった、そのきっかけを作ってくれたドクターに感謝するというようなことまでおっしゃっている点だ。人生に無駄なことはないが、人生に起きる様々な出来事のプラス面をみられる人は少ない。どんな「こと」「モノ」にも必ずプラス・マイナス両面があり、マイナスにばかり焦点を当てる人には不満やストレスが溜まり、プラス面に焦点が当てられる人はお気楽に伸び伸び生きられる。ドクターとしてもそういつもいつもプラス面ばかり見られるわけではないが、意識的にはそうなるように少し気を付けている。この「少し」というのがドクター流で、「とても」になると無理がありしんどくなるので後は流れに任せるということだ。それにしても、時々頂くお便りには「『ドクターブログ』を楽しく読ませていただいています」とか「元気が出ます」みたいなことを書いていただくが、自分としては巷のブログやファイスブック・ラインなどに「景気の良い話」や「こんなことしました、あんなとこ行きました、すごいでしょう」みたいな発信が多いのが気に入らず、もっと「こんなことで悩んでいます」「こんなにうまく行かずしんどいです」みたいな話(現実には多いはずです)があっても良いと思っているので、包み隠さず(ちょっとは隠してますけど)特に大したこととてない定年後の生活を綴っているつもりだが、それで喜んでいただいたり、元気が出たり、楽しくなったりするのなら、こんな嬉しいことはない。少し自信を頂きもう少し『お気楽ブログ』続けさせていただこうと少し決意した。

☆初めましてメールに元気を頂き雨の中の田んぼ鋤と夜のまち協総会を乗り切れました。ありがとうございました。