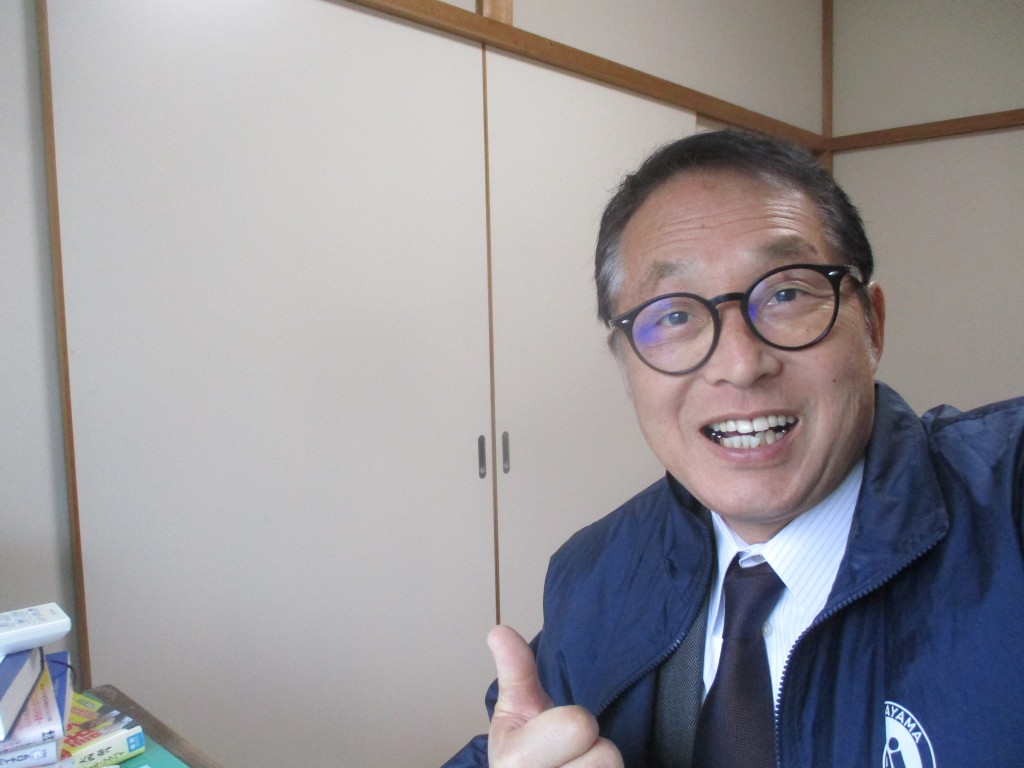

Dr.1211 陽気(3月7日)

いろんなことがあって、放っておくと気が沈みがちになる。夫々みんな大変なことだが、ここは多少無理してでも心を陽気に保ちたい。時折言っている「にもかかわらず笑顔」の精神だ。だが、この笑顔は状況次第では「こんな時にわらっているなんて」なんてといって責める材料にもされることがあるので時と場所は選ばなければならない。

笑顔はともかく、心を落ち込ませたままにしないということは大事だと思う。せっかく頂いた命なのだから、そこはしっかりと守って、私利私欲でなければ恥じることはない。心は上向きな気持ちをもって、難事に当たって行きたい。

皆さんも夫々生きてると難事が多いとは思いますが、やってくることは必要なこと。そこからの学びや気付きを大事にしながら、自分を成長させていきましょう。今日もいろんなことがあるとは思いますが、ボチボチ行きましょう。

☆この前スーパーに買い物(お菓子類)にいったら、ビールが当たった。生きてると時々は良いことや嬉しいこともありますね。

Dr.1210 神頼み(3月6日)

神頼み、運頼み、流れ任せで生きているドクターとしては、神と言うのか運と言うのか自分を生かしている大きな流れを信頼している。ある人に「自分は心配性で、自信があるわけではないけど、大きな流れを信頼してなるようにしかならないけど、なるようになったことを受け入れて進んで行くしかない」みたいな話をしたら、「それを(そんな生き方が出来る人を)お気楽と言うんですよ」と言われた。

お気楽かどうかはさておき、自分に出来ることを精一杯やるしかない。その結果は良い方がもちろん嬉しいが、良い悪いはそう簡単に決められない。

小人としては、今日も表面的な結果に一喜一憂しながら、バタバタと動き回って、晩酌にたどり着けるのを楽しみに頑張ります。大きな流れに託された生き方(と自分で思っている生き方)を歩んで行きましょう。

☆珍しくこの時期に雪。人生いろんな流れがやってきますね。

Dr.1209 いろんな意見(3月5日)

ああでもないこうでもないと意見を交換する場があった。みなさんそれぞれの立場でものを言う。自分の考えを説得力を持って論理的に言う人、感覚でものを言う人、悲観的な人、明るさがある人、解決に向けてまとめようとする人、不安な人、夫々の思惑が入り乱れて時間ばかりが過ぎていく。

こういう時は根本を見失わないようにしなければならない。大切なのは関係する人々の幸せである。命を第一に、少しでも幸せ度を上げて行きたい。

難しいのは、ある人の幸せ度(満足度)を上げるには、誰かの幸せ度に制限をかけざるを得ないところ。意見や考えの対立がある場合は、どこに到着点を見出すかは本当に難しい。

難しいけれどもやっていかなければならない。少しでも泣いてる人がなくなるよう最善をつくしたい。できることを精一杯するしかない。

☆ドクター机上の鉢植え枝垂桜。陽光の中に春を待つ。皆さんのところに春が来ますように。

Dr.1208 いろんなことがある(3月4日)

生活してるといろんなことがある、向こうからやってくると言った方が正確だろうか。何もやって来なければ、こちらとしてはいつもの自分のペースで暮らせるのだが。

まあ、生きてる限りいろんなコトや人やモノがやってくるのは当然のことだ。外からの訪問が少なくなればマイペースで生きやすくなるようにも思うが、それはそれで若干寂しいような気もする。

これまた人生の大原則の一つ、「二つ良いコトさて無いものよ」が当てはまる。外部からの訪問、ありすぎても大変だが、無さすぎても寂しい。

そんな感じだとは思うが、最近はなかなか外部訪問が多い。中には嬉しい人やコトがやってくることもあるけど、厄介なことがやってくることも多い。全部上手くはさばけないが、対応していくしかない。ここでまた人生大原則、「人生なるようにしかならないが、なるようにはなる」こんなこれまでつかんだ人生哲学を腹に、今日も一日何とかがんばります。

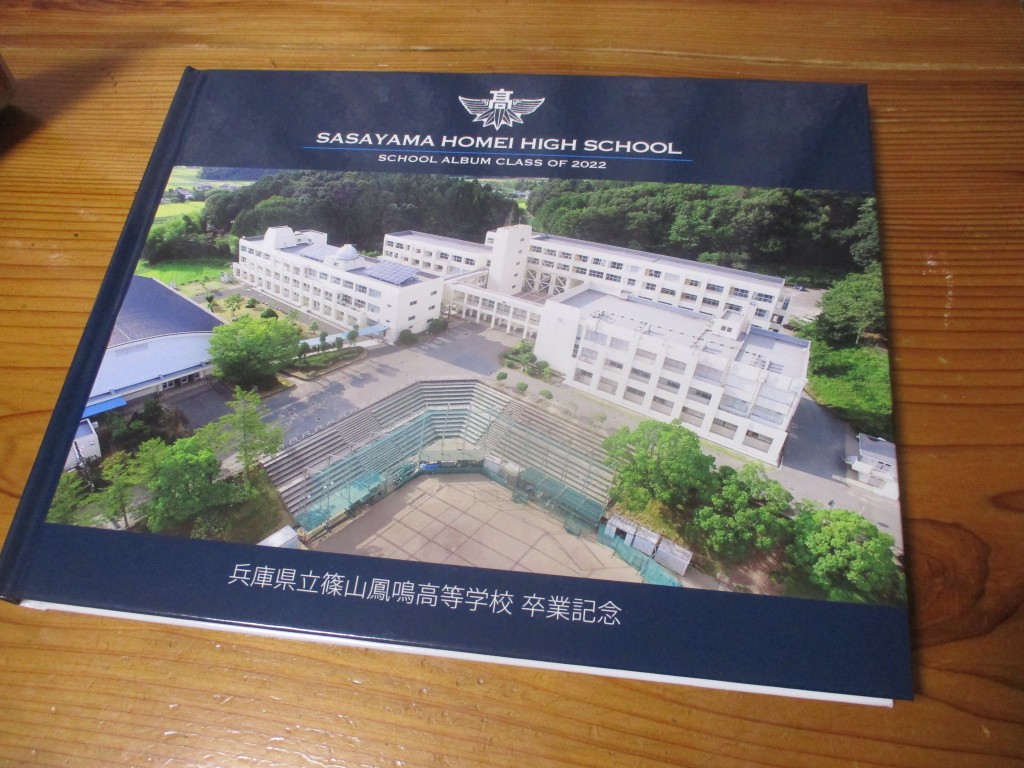

☆高校の卒業アルバム。高校時代もいろいろあっだろうけど、何とかなって今に至ってます。これから出会う様々なことも何とかなってほしいですね。お互い頑張りましょう、出来れば笑顔で。

Dr.1207 油断大敵(3月3日)

昨日は朝の打ち合わせだけがスケジュールに入っていて、後は特に予定はなかった。これはじっくりいろんな資料を見たり考え事が出来ると思い、一日あるので焦らずっゆっくり行こうと思っていたら、そこに油断があったのか時間切れで、予定していた夜の会合に参加できないという失態を犯してしまった。

まずは来客やら来電(話)がいくつかあった。それぞれ暖かい言葉を頂いたり、懐かしい出会いであったり、いつもバタバタ出歩いて留守が多いので、予定がなく部屋にいて良かったと思ったのだが、その分調べ事は午後に回った。

昼からもいろんな案件が向こうからやってきて、会合や打ち合わせや相談や聞き取りがどんどん入ってきた。何やかやとあって、調べ考え事も中途半端で、気が付いたら参加を予定していた夜の会にでかけなければならない時間になってきたが、明日のために目を通しておかなければならない資料に目が通せておらず、夜の会出席を断念することになった。

最初に今日はたっぷり時間があると思って油断したのが、後半のバタバタになってしまった。普段できないことや会えない人とも出会えたので、それはそれで大事な時間となったが、これからは油断せずメリハリをつけながら、機嫌よく一日を終えられるようにしたい。

ただその日に出会うコトや人は流れの中で自分にとって無駄なものはないと思うので、一つ一つを大事にしたい。そうしていると時間は無くなっていくが、そのための時間だろうという気もする。

☆今日も出会う人やことを大事にしたい。有難く過ごします。