Dr.643 水利組合長でいいの(4月16日)

3月までは流れと言うのか天の意志(人生が自分に求めること)に従って、校長を定年し、冒険教育と百姓をメインにお気楽な毎日を送ってきたが、この4月からはその天の意志により丹波篠山市の絶こうちょう(超元気)化に向けた活動をしている。この方向が自分に合っているのかどうかは今のところ分からないが、これまでも「自分の夢」や「自分がやりたいこと」よりも、「流れでやる羽目になったこと」や「ご縁でそういう立場になったこと」を精一杯やる姿勢で生きて来て結構充実していた。やはり天の意志に従う生き方に間違いはない。第一無欲なドクター(丹後)は「自分が特にやりたいこと」や「絶対こうでなければならない」というこだわりがない。ところが今回、市の絶こうちょうを推進するという課題に加えて地区の水利組合長という大役をやる羽目になった。水は農業従事者にとって命なので、そんな大事なものを扱う水利組合長をこんなお気楽百姓ドクターに出来るはずがないと思って固辞したが、諸事情・諸流れからそうなってしまった。やる羽目になったことはやるというのが生き方なので出来ることを全力でやるしかないが、地域の皆さんにご迷惑をおかけしないか心配だ。周囲の人に頼って助けられて生きるというのもドクター流なので、何とかこの大役も流れが変わるまで頑張りたい。

☆早速、水利組合役員の皆さんと地域の堤防や揚水ポンプを点検したが、初めて見ること知ることが多く、ドクター水利組合長でいいのという不安は募るばかりだが、ここは天啓を信じるしかない。ただ前組合長の説明を聞かず写真を撮っている場合ではないことは確かだ。しっかりがんばれドクター。

Dr.642 農業高校の復活(4月15日)

先日ある新聞記者の方が、前校長経験を活かして「絶こうちょうの丹波篠山市を」と唱えるドクター(丹後)に、「東雲高校はこの先どうなるんでしょうか。市立にしたら何とかなりますか」と尋ねられた。ドクターが初代校長を勤めた県立篠山東雲高校がここ数年大幅な定員割れが続いているのを心配されてのことだ。市内をウロウロしていると、東雲高校出身者や身内が卒業生だという人に出会うことが多い。分校時代も含めるとかなりの卒業生が市内で活躍されている。東雲高校は農業高校だが、卒業生は農業だけでなくいろんな分野の会社で働いたり自分で事業をされたりしている人が多い。農業高校は「農業を教える」のと共に「農業で教える」要素が大きい。「農業で教える」とは、農業の学習や実習を通じて、命を育むことの大切さややりがい、共同作業が多い農業実習でチームワークの大事さや現場作業の厳しさとやりがい等他の分野でも通用する多くのことを学ぶ。こうした農業高校で培った体力や人間力で社会人として活躍できる基礎を培っているのだ。今後ますます農業とそれを支える農業高校の役割は大切だと考える。しかし昨今の子どもの数の減少、丹有地域における農業関連学校学科の多さ等から、篠山東雲高校の先行きは楽観できない。今後は農業(高校)の大事な要素を活かした従来と違う発想での持続発展策を考えなければならない。ものの本質(大事なエッセンス)を忘れないで柔軟な発想でピンチをチャンスに変えていくのは、まさに「前校長経験を活かした市の絶こうちょう化策」の肝だ。何が大事かを忘れないようにすることの大切さを校長経験で学ばせてもらった。

☆先日の風雨で倒れた選挙ポスター掲示板も復活し、谷川から引水しているうちの庭の水もポンプアップで復活して元気な流れを復活した。農業高校もその本質を押さえた復活方策があるはずだ。

Dr.641 新型コロナ対策(4月14日)

新型コロナウィルス感染拡大の影響はいろんな方面に出ているが、ドクター(丹後の冒険ネーム)が唱える丹波篠山市の絶こうちょう(超元気)にももちろん影響がある。市を絶こうちょうにするには課題を共有する人が集まって議論したり、時にはお茶やお弁当を食べながらワイワイと過ごしたり、ドクターの考える絶こうちょう化策にツッコミをいれたりするためドクターの主張を聞ききに集まったりすることも必要だが、感染防止の観点から避けなければならない。昨日ある新聞社の方から、「人が集まれないとするとどのようにしてあなたの主張を聞いてもらうんですか」「何か対策は考えてますか」と問われ、咄嗟に「そ、そ、そうですねインターネットを使って自分の思いを発信してます」と答えたものの、ネット発信と言ってもこのHPブログのことだし、最近フェイスブックでも見られるようにしたと言っても、このブログが出てくるというだけだ。このブログ内容が珠玉の出来で、一発でコロナをやっつけ、丹波篠山市や同じ悩みを持つ地方を絶こうちょうにするというならいいが、このお気楽ダラダラブログを読んでも、「こんなお気楽で大丈夫か」「こんな考えでも大それたチャレンジをするのか」「こんなんでいいんやったら自分もまだまだ行けるな」等とちょっと元気が出るだけだ。ブログ内容の深化と他のコロナ対策も考えなければならない。

☆パソコンで新型コロナウィルスの写真を見ながら、撲滅を願ってパンチを繰り出すドクター。かつての空手国体選手の名残かいいパンチだ。自画自賛、これをお気楽と言う。でも真剣にやる時はやります。

Dr.640 人に元気を与える(4月13日)

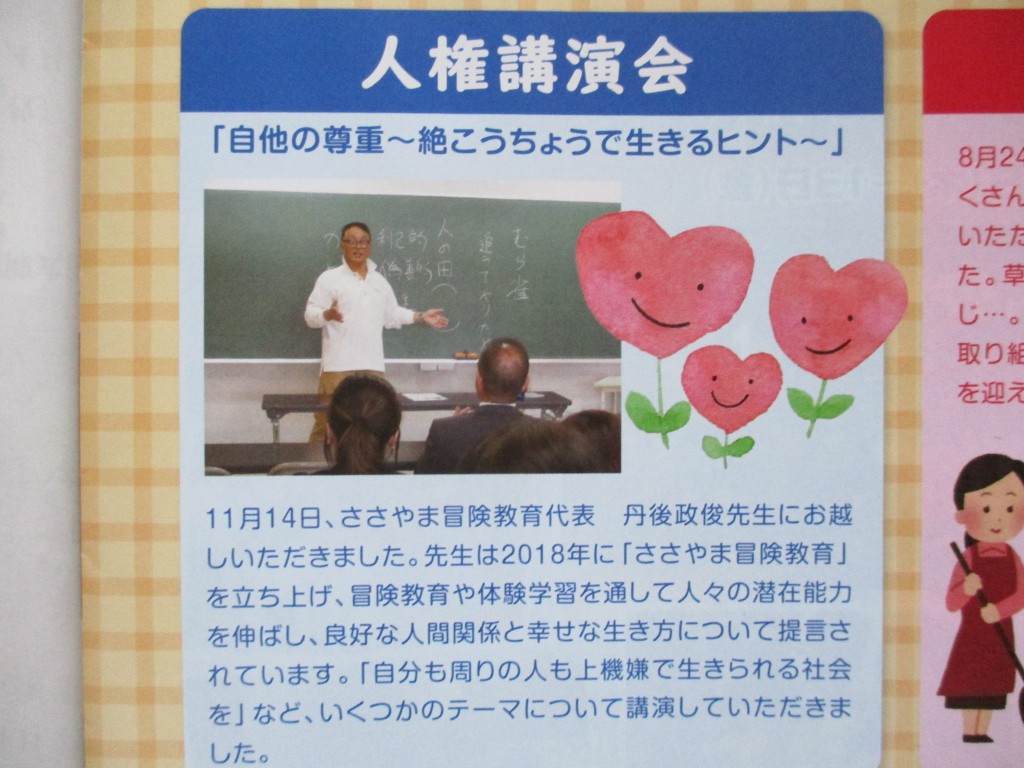

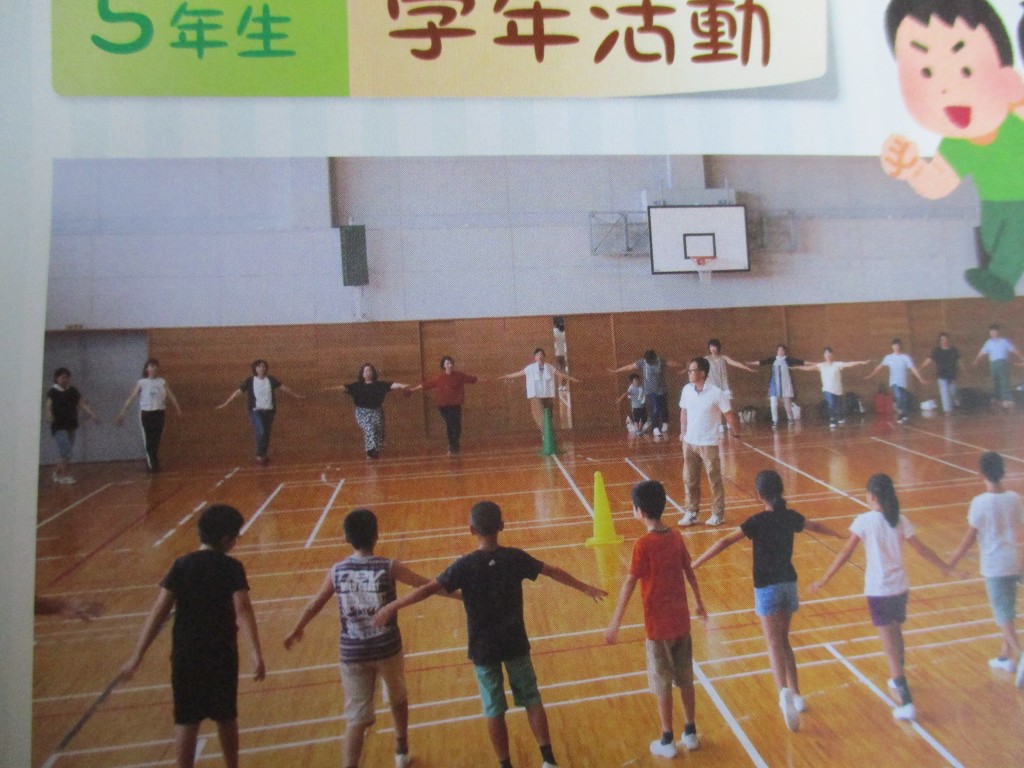

季節の割には寒い雨が降っている。新型コロナも簡単には終息しない。市の絶こうちょう化も含めてやるべきことはいろいろあるのに、思うように事が進まない。こんな湿った状況で元気を無くしかけていた時に、久しぶりに冒険教育関係で元気をもらった。昨年指導した三田市の小学校PTAの方が、ドクターの指導風景が載ったPTA広報紙と改めての礼状を届けてくださったのだ。頂いた広報紙を見ながら、あの時一緒に活動した5年生やら講演会に参加してくださった皆さんの顔を思い浮かべながら楽しい思い出が蘇ってきた。やはりドクターにとっては冒険教育で子どもたちや参加者の方と楽しい時間を過ごすのが生きがいか、いやいやそれも長く続けているとマンネリ化してくる。それよりは運や流れやご縁のまま、やる流れになったことややる羽目になったこと、そして自分が求められている役割に全力で取り組む方がいいのかなどとあれこれ考える。ともあれ、今回PTA広報紙を届けてくださったPTAの方のように、人に元気を与える存在になろう。人に元気を与えることは自分も元気をもらうことになる。ここは一工夫して人に元気を与える道をみつけるぞ。

☆昨年指導したPTA広報紙とお礼の手紙を見ながら、元気と笑顔をもらったドクター。今度は自分が人に笑顔と元気を与えたい。

Dr.639 普通の生活の有難さ(4月12日)

日当たりはあっても寒さを感じる屋外で市内のおじさんが「この頃、長雨や熱い日が続いたりするかと思えば、今日みたいに寒い日があったり。新型コロナウィルスの拡大やら異常な気象や事態ばっかりですなあ」と話しかけてこられた。「異常事態といっても、異常に悪いだけでなく、異常に良いこともあってもいいですのにね」とドクター。そういえば「異常に良いことってありませんなあ」とその人。「もしかしたら何も起こらない普通の日が、普通ではなく、有難いことかもしれませんね」「そうですね、こう異常事態が続くと普通の日の有難さに気付きますよね」と二人の意見は「普通の生活が送れることが有難い(言い換えれば異常に恵まれたこと)」ということで一致した。何にもストレスのないお気楽な毎日の有難さは、お気楽な日々を送っていた時には分からなかったが、最近、市の絶こうちょう(超元気)化に向けて考えたり、やることが多すぎて疲れ気味のドクターにとって、一つ良かったことがあるとしたら、「お気楽な普段の生活の有難さが分かった」ことだ。

☆妻のお義母さんの法事でお世話になったお寺。ご住職をはじめお寺関係のみなさんや親せきの暖かい心を感じた。この暖かさが普通でなく異常に有難いことだと今なら分かる。物忘れが激しい昨今だが。この大事な教訓は忘れないようにしたい。