Dr.1953 ちょっと痩せました(5月20日)

最近何人かの人に(奥様とあと一人ですけど)、「ちょっと痩せました?」と言われた。そんなに体重は変わらないが、幾分お腹がへっこんだ感じ(と言っても、まだまだたるんでますけど)。

太り傾向の時は、少しでも体重を落としたいと思っていたが、ちょっと減り始めると、病気ではないかしらんと心配になる。でも今回は多分、夜の会議が続き、いつもはテレビ見ながら、だらだらお菓子なども食べてる夕飯時間が十分とれないので(早く食べて寝ないと明日に影響する)、トータルとして食べる量が減ったのが原因かしらん(夜遅い夕飯でもお菓子は食べますけど、多分量が減ったか)。

まだまだ体重減で体調が改善するのを自覚できるレベルではないけれど、お腹のぜい肉が少しでも減るのはいいこと。お菓子をあてに一杯飲むのも、一日の幸せな時間なので、それはそれで大事にしたいが、もう少し夜の会議期間は続くので、トータルの夕食量が減る日は続くのかな。

何にしても、元気な毎日のためには、睡眠と食事と運動は大事。健康に留意してボツボツ行きたいと思います。こんなん書いても、言うほど体重減ってないし、元気ですのでご心配なく。

☆ちょっとお腹へっこんだかどうか微妙なドクター腹回り。朝からお見苦しいもの見せてすみません。

Dr.1952 バタバタな日(5月19日)

このブログで何度か使うタイトルですけど、昨日もバタバタした日でした。午前に一つ、午後に一つ、夜に一つの計3つの会合に出るのと、その合間を縫って職場で仕事(と言っても、これまで行って来たことを職場のブログに書く業務が多いですけど)。その間に家に戻ったりと、ホントにバタバタな一日でした。

同じバタバタでも、やり甲斐のあるバタバタならまだやり甲斐ありますけど(なんのこっちゃ)、ホントに瑣事で家と職場、会場等の往復。時間の無駄ともいえるけど、「人生自体が壮大な暇つぶし」という考え方に立てば、何やかやで悩む日もなく一日が過ぎるのは有難いことなのかも。

友人の中には、ゆったりと旅行などを楽しんでるのもいますけど、チョットは羨ましいけど、ドクターとしてはやせ我慢でもなく、バタバタ人生の方が性に合ってるかな。そりゃ、暇すぎるのと、バタバタし過ぎるのの中間が丁度良いけど、人生「二つ良いコトさて無いものよ」の教えの通り、そうは上手く行かない。

とすれば、どっちを選ぶかと聞かれれば、バタバタの方がいいのかな。バタバタしている間に寿命が来るのが理想?。ゆったり過ごすのに充実を感じる心を養うのに時間を使うべきなのだろうか。それも何か変な感じだし。

まあ、これも流れに任せて、先ずは今日一日の充実というのか、時間つぶし(できれば充実した時間過ごし)を、ボチボチ行くとしましょう。

☆昨日バタバタの合間に撮った、家の景色。バタバタの合間に、ゆとり。ちょっとやるやん自分。自尊感情だけはまだ残っているようです。

Dr.1951 老化に抗う(あらがう)(5月18日)

流れやご縁に従って生きる。自然体をモットーとしているドクターのはずだが、加齢による心身の変化には抵抗している。

ただ、今回のブログでそのことを書こうとして、抵抗のことを言う分かりやすい言葉は何だっけと考えて、漢字は思い出せなくても、パソコンが変換してくれるのだが、言葉が出ないとそれも難しい。「あがなう」だったけ、「あざなう」だったけ、「あながう」だったっけと思案しても、正解がでてこないので、ついに「抵抗の別の言い方」と検索して、「抗う」(あらがう)にたどり着いて、やっと今回のタイトルが書けた。

こんなことでは、とうてい加齢による脳の劣化に抗うも何もあったモノではないけど、とにかく意図は、寿命が尽きるまで元気で自立した生活がしたいということです。そのことが周りの人にも貢献することにもなるかな。

ほぼ毎日、朝のウオーキング風ランニングやスポセントレーニングをやって身体の機能の維持(これ半分は美味しく一杯頂くためにやってますけど)、ブログ書き(職場のとこれと二つ書いてますけど)で頭の機能の維持やって、歳に贖う(間違いました)、歳にあざなう(また間違いました)、歳に抗う(やっと合いました)ことやってます。

ただこれも何が何でもというわけでもなく、出来る範囲で、無理ない所で出来るだけ、流れのままにという感じで、ジタバタではなくやって行きたいと思ってます。

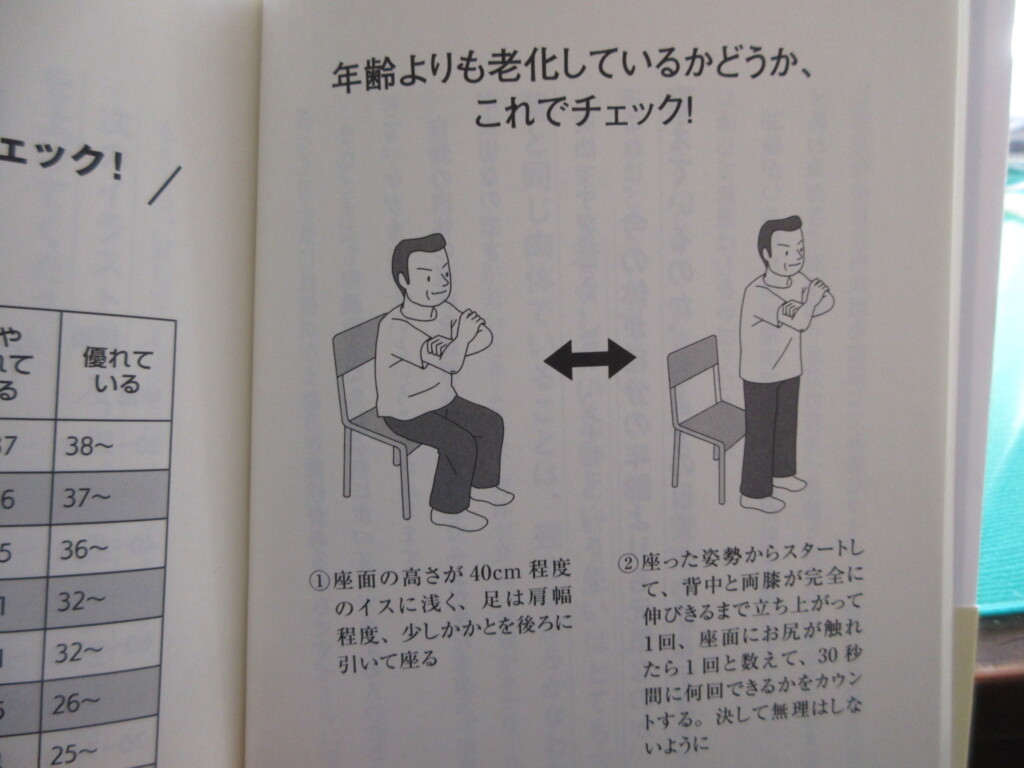

ある本に出ていた、スクワットの回数で自分の老化程度を計るテストでは、この齢にしては上出来の回数で、ちょっと喜んでます。そうそう、田植えの時に田んぼに落としてダメになったカメラ、やっと買いなおせました。ちょっと嬉しいことです。こんなちょっと嬉しいコト見つけながら、自然体で老化に抗っていきたいです(今度は何とか一発目で変換できました)。

☆新しく買ったカメラで撮った家の横の新緑の景色と老化程度のチェックテスト。今日も自然体で嬉しいコト見つけて行きましょう。

Dr.1950 テンション上がる冒険現場(5月17日)

姫路へのの出張の帰りに、かつて勤めていた嬉野台生涯教育センターの冒険施設を外から眺めた。同行した人たちに、冒険エレメント(ワイヤーや丸太を渡した6mの柱など)の使い方や狙いを説明していると、自然と力が入って来た。

20年ほど前にエレメントを創るところから始めた当時の様子を思い出していると、心がワクワク血が騒いできた。やっぱり、冒険教育は自分のライフワークなのだろうか。血が騒ぐのは間違いないが、もう長く指導をしていない(と言っても5年前写真では指導の様子が写っているので5年ほどか)。

指導していないので、又指導が再開できるかどうかは自信がない。自信はないけど血が騒いで、気持ちがハイテンションになるのは間違いないので、自分の好きなことの一つが冒険指導であることは間違いない。話してたら、自然と力が入る分野(フィールド)はそう多くない。

この頃では、市長と一緒に行く「ふるさと会議」(地域の人と市政や教育について語る会)で、地域の人の質問に答えているとテンションは高まるが、こちらはやむを得ずの感がある。

これから、何が自分のライフワーク、テンション上げ分野になるかは、分からない所もあるが、ふとした時に気付く、思わず血が騒ぐ、テンションが上がるものを見つけて大事にして行きたい。

皆さまもご自分の血が騒ぐ、心がワクワクするフィールドを見つけて、大事にして行ってください。

☆5年前の今頃。冒険と同じく多い写真は田仕事ですね。こちらも自分のフィールドかな。

Dr.1949 サークル活動(5月16日)

文化活動に励まれている方々の総会に参加した。総会の後には、合唱や尺八の披露もあった。会場には、俳句や茶華道、音楽活動などをしている、顔見知りの方もいた。

皆さんお元気で、表情もいい。高齢期を元気に生きる一つの道が、仲間と好きな活動(サークル活動等)をやることなのは間違いない。会場で聞いた、男性女性が混じった多人数の合唱では、皆さん活き活きと歌われていた。伴奏のピアノを弾く人も、指揮する人も、ハーモニカ等の楽器を吹く人も一生懸命だった。

趣味の文化活動を、できれば仲間と一緒にやっていく、これがいいのはわかるが。特に趣味がない場合や、サークルに行くのが億劫な人にはハードルが高い。特別好きでなくても、やっていけばそのうち上達するし、好きになっていくような気もするけど・・・、やっぱり最初の腰があがりにくい。

高齢期元気に暮らすために、無理に何かを始めるのも違うような。自分が興味があったり、やってみたいという気持ちは大事にしたい。何もやってみたいことが無いというのも困るんですけど、やる環境も関係するし。結局何を中心にやって行くかは、自分に与えられた環境、つまりはご縁や流れか。

今回も又ここで、ご縁や流れが出てきてしまった。ただ、流れやご縁に導かれて、趣味も含めて、やる方向が決まっていくというのは、これまでの狂言や冒険教育もそうだったし、それで良かったです。まあ、もう少し、ボチボチ考えて行きましょう。

☆5年前のこの頃、こんなんばっかりやってたんですね。これはこれで良かったけれど、今度は何がいいんでしょう。流れを信頼して、自分でも探しながら、元気に陽気な毎日が送れる方策、今日も探していきます。