Dr.676 なかなかやるな子ども達(5月23日)

初めて丹波篠山市の教育委員会を傍聴した。新型コロナウィルス対策に係る市立学校園における臨時休業解除などを協議する臨時の会だ。そこでの教育委員や教育長、市役所教育委員会職員等の皆さんの熱い議論にも驚いたが、市の教育研究所が5月12日~17日に実施した小中学生に対するWEBアンケート調査に見られる子ども達の回答振りに感心させられた。「なかなかやるな(丹波篠山市の)子ども達」と思わさせられた。先ずはアンケートの回答率が小学生58%、中学生68%というのもなかなかやるなと思ったが、ドクター丹後が最も感心したのが「今の気持ちの状態を」を「1しんどい 2少ししんどい 3どちらでもない 4よい 5とてもよい」の5択で尋ねた質問に、「よい」「とてもよい」と答えた割合が約70%あり、小学生に至っては「とてもよい」がどの学年でも50%を超えているということだ。もちろんこういうアンケートでは少数であっても「しんどい」「少ししんどい」と答えた子どもへの手当を忘れてはならないが、それにしても「とてもよい」がこれほど多いとは驚きだ。果たして自分なら「とても良い」と答えられるだろうか(きっと自分なら「そんなんその日の気分次第です」と答えて答えになってないと注意されるだろう)。巷(マスコミ報道等)では、ステイホーム・長引く在宅生活におけるストレスや家庭内暴力などのマイナス面ばかりが強調されるきらいがある。そうした危機への対応に関心を向けるという点では大事だが、一方では今回の調査結果に見られるような「案外子どもたちは元気だ」ということも押さえて、子どもの本来持つ逞しさへの信頼というのか、子どもの元気さから元気をもらうというのか、自分達も元気を出して新型コロナの具体的な課題に立ち向かうということも大事ではないだろうか。そういう意味でも今回の初教育委員会傍聴はドクターにとって大きな収穫だった。

☆新型コロナウィルスに係る対策が話し合われた教育委員会の初傍聴を終え、「わが市の子ども達の元気な姿とそれを支える教育関係者の皆さんのがんばり」に心を打たれるとともに、しんどい思いの子どもやご家庭への対応も忘れてはならないとという思いを抱くドクター丹後。

Dr.675 冒険の心(5月22日)

久しぶりにSAP(ささやま冒険教育)のHPを見て電話がかかってきた。電話主は兵庫県稲美町のT小学校の5年生担任の先生だった。学校が再開され、自然学校も期間を短縮して実施されようとしている時に、冒険教育をその中に取り入れられないかという相談だった。「HP見て冒険教育を是非やってみたいが、この時期だから三密を避けて実施できますか」と問われ、「冒険教育は仲間と協力して課題を克服していく中で、自然と協力やコミュニケーションの大切さを体感していくプログラムです。課題を解決する過程では話し合いや身体を密着させることもあり、かなり密着した活動になります。そこに醍醐味や一体感が生まれます」と答えた。それを聞いて心配される先生に、ドクター丹後は「でもこれはこれまでやってきた冒険教育で、確かに密接なしの冒険指導をやったことはあまりありませんが、何事も『無理 無理』『そんなの出来ない』と言わずに固定観念を打ち破って解決策を柔軟に探って行くというのが冒険の心の大事な要素ですから、今回も『密接無しの冒険教育は無理』と言わないで新しい冒険教育のやり方を見つけていけるはずです」とお気楽なことを言った。「そうですか、それなら今度の会議で提案して、もし実施となったらよろしくお願いします」と言われた。久しぶりの冒険教育の依頼で、久しぶりにチャレンジと肯定的に未来を捉える(ドクターの場合はお気楽・安請け合い)冒険の心を思い出した。

☆もし本当に依頼があったらどうしようという不安は棚に上げて、この冒険グッズはどう使うんだったけと思い出そうとするドクター。ドクター冒険の心のもう一つの特徴は『付け焼き刃』だった。

Dr.674 市会議員のメリット・デメリット(5月21日)

丹波篠山市議会議員になってまだ3週間ほどで議員の仕事の何たるかも分かっていないのに、議員のメリット・デメリットを言うのは時期尚早だとは思うが、新人議員の今だからこそ感じる思いを綴っておきたい。メリットというのか議員になって良かったと思うのは市役所に何かを尋ねても直ぐに答えてくれることだ。例えば、地域人材の活用策の一つである「まなびすとバンク」(講師登録をした市民を学校や子供会などが依頼する制度)はどれぐらい利用されていますか?と尋ねると、たちどころに近年の利用実績一覧を出してきて説明して頂けた。これは別にドクター丹後が議員だからということでもないかもしれないが、ともかく市政でわからないことは何でも聞けるようになった(遠慮が無くなった)。デメリットいうのか困ったこととしては、市全体を考える立場だからと特定の活動(例えばあいさつ運動)を推薦できなかったり、選挙法の関係もあり市が設立する新型コロナ対策基金への寄付ができなかったりすることだ。ともかく議員ということで、これまで一市民として自由に行ってきたことが制限される。自由がいいなら議員など公職につかなければいいんだが、議員だからできることもあり、これからもさらに議員になって良かった点悪かった点を見極めたい。でもまあ、議員であろうと誰であろうと、何事であろうと、物事にはメリット・デメリットはつきものだ。ここでもドクター丹後が愛する人生訓「二つ良いことさてないものよ」(人生全て思い通りには行かない)が生きてくる。

☆新型コロナウィルスに関する休業手当や支援策は多様で、次々新しいものが出てくるので分かりにくいが、丹波篠山市の市役所HPには「新型コロナウィルス感染防止に係る市の対応・措置等について」が比較的わかりやすい。そこへの辿り着き方は次のような感じです。

◎丹波篠山市HP>市の施策(支援策)などはこちら> 新型コロナウィルス感染防止に係る市の対応・措置等について

☆議員になって時間に拘束されることが少なくなり、自由時間にまちの様子を見て回ることが出来る。時間に制約が少ない分、自分の時間管理能力が問われ、24時間365日が勤務(待機)時間ともいえる。

Dr.673 折れ合う(5月20日)

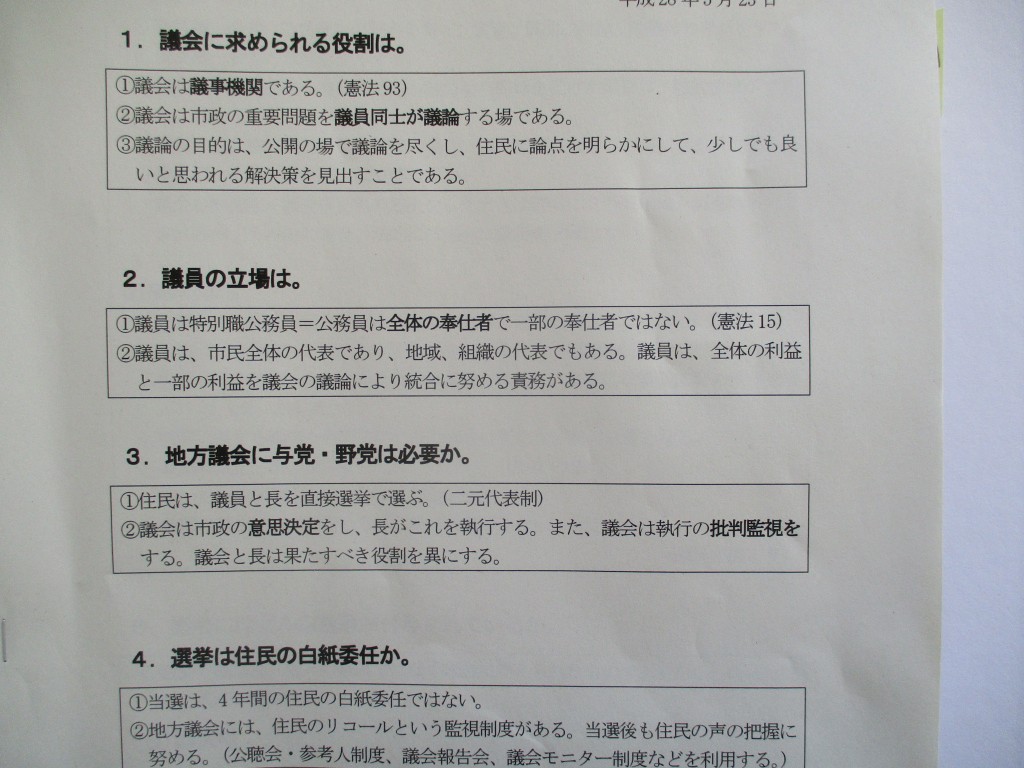

この間の新人研修の復習や丹波篠山市の課題について研究をしている。例えば「議会・議員の役割と権限」にしても、「まちづくり協議会の活性化」にしても対立する立場の調整、よく言うと「統合」、悪く言えば「妥協」、つまりは「ここらあたりで)折れ合うか」という落としどころを見つけなければならいことが分かりかけてきた、要するに人生と同じだ。どういうことかと言えば、「議員は市民全体の代表であり、地域、組織の代表でもある。議員は全体の利益と一部の利益を議会の議論により統合に努める責務がある」(一期議員研修会資料)のであり、「まち協は住民自治が基本だが行政の支援がないと運営が厳しい面もあり、自治と行政支援の両立を図らなければならない」(丹後意見)ということだ。一本気というのか一途な人は、この折れ合うというのは苦手(または嫌)かもしれないが、これまでの人生も流れ任せに歩んできたドクター丹後としては、この妥協というのかほどほどで折れ合うというのはいつもやっていることで、言わば得意な分野である。ただ心配は、あまりに折れるのが早く、これでは両立というのか両者の良い所を活かした中道を探るまで行かないかもしれないということだが、これもやる前から心配しても仕方がないと、もう既に妥協気味だ。こういう生き方だとあまり悩まなくていいが、議員にむいているかどうかはまだ分からない。

☆一期研修会でもらった資料を見ながら、書かれていることを直ぐに自分の人生訓と絡めてしまう絶こうちょう&お気楽&哲学者ドクター丹後

Dr.672 行動原動力(5月19日)

4月の選挙準備から選挙戦、選挙後片付けから5月の初議会・議員活動、合間を縫っての田植え農作業と駆け抜け、昨日の残り苗補植と頼まれていた地元からの依頼議員活動で一区切りつき、本日は何カ月ぶりに何も予定のない日となった。このポカンと空いた時間を利用して、これまでの怒涛の日々を駆け抜けてきた原動力は何だったのかを考えてみた。今年1月に遡る市議会選挙のスタートは地元の依頼や自分の思いや様々なご縁が重なり合っての決断だったが、一度出ると決めてしまってからはいろんな事が進みだし最早後には引けなくなった。この場合の一連の行動はご縁と動き出したら止められない力が原動力となっている。議会や議員活動は、その立場上並びに責任上しなければならないことで、現役時代の仕事に近い感じか。田植えなどの農作業やいろんな地元委員会の委員や会合出席などは、そこ(農村)に生まれたから昔からやってきた地域で生きて行く上でやらなければならないこと、そんなに深く考えたことないけど力が原動力だ。昨日の余った苗植えなどは、(そのままにしてたら枯れてしまうので)もったいない心が原動力だ。苗が植わってない隙間があっても周りの苗が大きくなってトータルとしては収穫量にそんなに変わらないと言われている中、手作業で苗を植えるのは費用対効果を考えるととても合理的な判断とは言えない。そもそも費用対効果や合理的判断などを持ち出すと、人生自体がどうせ寿命が来たら何も持たずに死んでいくのだから、生存中がんばっていきるのも合わないとも考えられる。そこで思うのだが、毎日を充実して絶こうちょうに(あるいはお気楽に)生きるには、合理的理屈などはさておき、その日その時間をやる気にさせる(と思わせる)原動力があることが大事だということだ。そしてその原動力は、ご縁を大事にする力であろうと、経済的理由・社会的立場・責任感・使命感・もったいな心などの自分の性格・生き方・人生観・生存欲求等何であってもいいが、その原動力様を大事にして、決して「忙しすぎて(やることがありすぎて)嫌だ」などとは言わない方がいいということが分かった。

☆昨日の市役所行き前の時間を利用して、余った苗を余ったスペース(ドクター田植えは雑なので、あちこちに苗の植わっていない空き空間がある)に植えた(苗の補植という)。「何でこんなに忙しいんや」と愚痴っていたが、一転今日の何もない時間を前に「やることがある」「自分を行動に駆り立てる原動力がある」ことの有難さに気付く。人生あまり深く考えすぎないで、寿命が来るまでバタバタ走り抜けられたら最高か。