Dr.813 やっぱり感謝(11月3日)

知り合いの97歳になる方が書かれた半生記を送っていただいた。いろんなことが書かれているが、元気で長生きの秘訣として①なんでも食べる、②十分な睡眠をとる、③物事に感謝するの3つが挙げられており、中でも「感謝」は最も大事なものだと言われる。氏は感謝することとして、①人間に生まれたこと、②日本に生まれたこと(平和で四季があり気候にも恵まれている)、③家族と健康、④仕事(氏が従事された仕事のやりがいについて書かれている)等があり、感謝の心で暮らすお陰で、元気で人生を楽しみながら長生きが出来ていると言われる。ドクターの定年後充実生活の研究でも、この「感謝」は重要なキーワードとして多くの人が挙げられている。また別の本からは、人生の幸せは「なる」のではなく、「既にある」ことに気付くことだと教わった。今こうして生きていること自体が、多くの幸運に恵まれた結果であり、そのことに気付くことが大切だという。ここでもやはり自分に与えられた「幸運」に感謝することが、幸せの基だということだ。大体があんまり深いつながりがあるとは言えないドクターにまで貴重な本を贈るという行為自体が、この方の生き方を表している。自分の出来る貢献をしながら、周囲に感謝して生きる、結局こういう生き方が長寿にも幸せな生きたにもつながるとうことだろう。なかなか同じようにはできないが、自分の出来る範囲で「貢献」(ドクターの場合は『流れでやる羽目になったことを引き受ける』)と「感謝」を大事にしながら生きて行きたい(それで密かに長寿を狙っている所がセコイ気はするが)。

☆送っていただいた「半生記」を読みながら、改めて「感謝」の大切さに気付くドクター。これからもがんばって「感謝の心」を表していこう、あくまでも純粋な心で。

Dr.812 狙わない価値(11月1日)

初代校長を勤めさせて頂いた篠山東雲高校の10周年行事があり参加しての帰りに、保護者OBの方から「中学校に出向いての説明会で、息子に先生(ドクター)が、ここ(篠山東雲高校)を勧めてくださり、お陰様で充実した学校生活を送り、今は大学でがんばっています」と声をかけられた。ドクターとしては生徒に声をかけたことも、その生徒の顔も思い出せないが、自分がしたことを喜んでいただいている方がそこにいることは間違いない。こんな嬉しいことは時々ある。気が付かないうちに迷惑をかけていることも多いが、逆に人の役に立っていることもある。「人のために」と狙った行動は得てしてあんまり人の役には立たず、自分が自然体で知らない間にやっている言動が人にプラスの影響を与えることがあると知るのは大事だ。この「狙わない行動」こそ価値がある。やはりこれからも自然体でやる羽目になったことや、巡り合わせでやってくるいろんな役割を出来る範囲で引き受けながらやって行こう。

☆篠山東雲高校10周年での立派な生徒発表の様子と、壇上で隠し撮りをする姑息な元校長の様子。こんな姿が思いがけず人に元気を与えることがあるのだろうか。

Dr.811 やっぱりほどほど(10月31日)

トレーニングセンターでよく顔を合わせる方が、「筋肉はそこそこ付いてきたけどお腹のぽっちゃりがとれません」と話しかけてこられた。こちらもぽっちゃり腹なので偉そうなことは言えないが、「それはやっぱり運動だけでなく食事も制限しないとだめですかね」と返した後、「でも食べるのや飲むのを我慢してお腹がへっこんだとしても、生きる楽しみが減ってしまっては何のために腹をへこますのかわかりませんしね」と我々のぽっちゃりお腹を擁護する発言を付け加えた。その後二人で、「だからと言って好き放題食べまくっていては長く人生を楽しむことが出来ないし、ここはやはり人生の楽しみの一つの食事を楽しむのも、運動やダイエットで健康維持に励むのも『ほどほど』ですね」ということで落ち着いた。食事制限も健康のための運動もほどほどにはやらなければならないが、やりすぎてその為だけに生きているという感じなると何のための食事我慢&健康トレーニングか分からなくなる。『ほどほど』『適当』ついでに『流れ任せ』はやっぱり人生のあらゆる分野に当てはまる奥深い考え方だ。

☆昨日久しぶりに散髪に行ったが、いつもより間隔があいたので馴染みの散髪屋さんはカットしにくそうだった。かと言ってあまり頻繁では切る髪もないし、お金もかかる。ここでもやっぱり「ほどほど」の時に行くのが良い。

Dr.810 束の間の喜び(10月30日)

この間の人間ドック受診から始まる一連の騒動が、昨日の内科診療で一応の終止符を打った。レントゲンやCTに写っている肺の影は、今後数カ月ごとに検査をして様子を見ましょうということになり(今すぐ投薬するほど重症ではないということ)、高かった肝機能の数値は空腹時に高くなるものや筋トレ後に高くなる傾向のある数値で今のところは問題ないでしょうということになった。人間ドックE判定から昨日の結果が出るまでの間の心の動揺は、ドクターの気の小ささからくるものだろうが、余命の覚悟までするほど大層なものだった。それだけに昨日の診察結果は大きな喜びになった。このように多大なストレスを与える人間ドックは検査時の放射線被ばくの問題もあって、受けない方がよいという人もあるが、この日の喜びが本当に久しぶりの大きなものだっただけに、時々は人間ドックを受けるのも悪くないかもと思わされた。でもその後はいつもの日常が戻ってきて、流れで引き受ける厄介ごともあって、束の間の喜びで終わったのは残念だったが、これまでの人生経験からすると、喜びも心配も結構束の間って感じでやってくるものなので、まあこんなものかな。

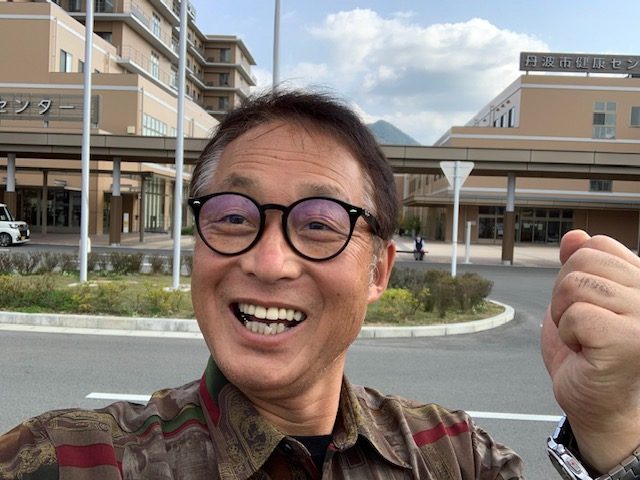

☆たんば医療センターで視察を受け、「今のところ大丈夫」と聞き大喜びするドクター。でもその後いろいろ厄介なこともやってきて、喜びの感情は束の間で終わる。でもまあ、束の間でも喜べたことは良かったかな。

Dr.809 脱生産性(10月29日)

現役時代は生産性や効率が求められたが、退職後の生活充実には生産性や効率にとらわれないことが大事だ。何せ時間はたっぷりある。逆に、効率や段取りが悪くモタモタして時間が掛る方が、時間がつぶせてよい。その分、悩む時間やあれこれ考える時間が減って良い。「時間を有効に使う」という発想に長く親しんできたので、なかなか慣れないが、定年後の「有効」とは効率ではなく、「充実」や「没我」の時間と発想転換しなければならないかもしれない。人の寿命や余命はいくら考えても分からないので、そこに時間を費やすより、今の充実(充実まで行かないとしたら、今を夢中で過ごすーここの夢中とは何も考えないという意味です)に心を配りたい。そのようにして一日一日を精一杯(ここでも「精一杯」の方向は、無理なく流れに従って今できる一杯の楽しみを見つけるという意味です)生きて、いつか寿命が来たらこの世からあの世に移る。そういう大きな流れで生きるしかないように思う。

☆道端にこんなススキが咲く温泉でサウナに入りながら、何も考えない時間を過ごした。全然生産的ではないが、気持ちの良い時間だった。こんなんで良いのでしょうか。