Dr.823 一人葉っぱ取り(11月14日)

出かける予定があったが、車で出かける際に多くの人が畑で黒豆の葉っぱを取っているのを見て、予定を変更して午後から葉っぱ取りを行った。これも流れで生きるということか。ともかく正月の黒豆出荷に間に合うように、豆の葉っぱが自然に散る前に強引に取って、その後根元を切って畑で乾かした後乾燥機に入れて、それから雑粒・選別・出荷となる。一連の作業を正月前に行わなければ値段が下がる。昨日は天気も良く気持ちの良い作業日和だった。周りの人はみんな自分の畑で葉っぱを取っているので、見かける人もいない。時折近くの山から小鳥の鳴き声が聞こえるだけだ。紅葉の進んだ山を背景に一心に葉っぱと向き合い、自分ががんばった後が一目瞭然で達成感もある。時々ならなかなかいい時間の過ごし方だと思うが、なんせ孤独だ。全ての役職を退いたら、こればっかりの毎日が続くのかと思うと不安になる。やはり定年後人生充実の鍵はこの孤独とどう付き合うかだなと思わされた。健康と老後資金があれば、天気のいい日に自分のペースで葉っぱ取り(やその時期の農作業)をすればいい。それはそれで有難いことだが、この孤独とどう付き合っていくのか、今度また時間のある時に考えよう。

☆秋景色の中で一人葉っぱ取りをするドクター。これを何の憂いもなくやれるように修行したい。

Dr.822 Have FUNN(11月13日)

冒険教育の大切にしている理念の一つに「Have Fun(楽しむ)」というのがあって、それはそれで大事なことだが、それに加えて「Have FUNN」というNが一つ多い言葉を冒険教育創設者の1人カールロンキさん(故人)が唱えている。これは「Functional Understanding is Not Necessary(機能的な理解は必ずしも必要でない)」ということで、ドクターは「理屈で考え過ぎない(そのほうが面白く生きられる)」と解釈している。人間は機能的な知を積み重ねて進化し生き延びて来たので、本質的に機能的知(理屈)に縛られ影響されるし、それはそれで正しいとは思うが、現代社会を生きるにはそれだけでは息苦しい面もある。理屈は通らなくても、無謀でも、やりたいからやる、好きなことをやるという選択肢があってもいい。あまりに理屈に縛られ行動していると、安全で平穏かもしれないが、それでは人生にハプニングも面白さもない。理屈が通らないことをするのは嫌だという人はいると思うし、それはそれでいい。こうなると生き方の問題のように思うが、昨今の社会はドクターの感じでは少し理屈が勝ちすぎているようで窮屈で生きにくい。少しでも理屈(世の中の大勢の意見)から外れると容赦ないバッシングがなされる。(出来るだけ)人に迷惑はかけない範囲で、自分がしたことには自分で責任をとるという覚悟の基に、自分流に(理屈に縛られないで)生きる人がいてもいいのではないか。「直感で心弾む毎日を生きよう」という呼びかけをするつもりが理屈っぽくなった。ドクターはカールロンキにはなれない、でも一歩でも近づくためにがんばろう。こう言うと「頑張る」っていうのはちょっと違うなと叱られそうだが。

☆いろんなことを考えながら地元高城山のふもとを調べるドクター。理屈に縛られないで自由に生きようって言っときながら結構いろんなものを意識しているか。限界を超えろ。

Dr.821 都会の力(11月12日)

これまで本市の魅力や田舎の魅力(人情・景観・伝統・食べ物等)について思いを巡らせてきた。田舎生まれの田舎育ち、本市議会議員として当然のことと思うが、先日西宮市(本市より都会)の小学生を指導していて、そのやる気や人懐っこさに心を打たれた。一つの例だけから結論めいたことは言えないが、都会にも人を育む良さがあるのではないかと目が開かれた思いだ。人の多さはそれだけ多様な人と接する機会が多くなることは明らかで、それが元気な人間形成に繋がっているのではないか。周囲に活気があることは、子ども達も活性化する。勿論田舎でも都会でも、個人差家庭差はあるだろうが、12名ほどのグループ、150名ほどの学年全体に元気さがある(他の冒険指導者の感想を含む)ということは、地域差(都会と田舎)の影響もあるのではないだろうか。これまた勿論、田舎には田舎の良さと課題、都会には都会の良さと課題があるとは思うが、これまでドクターの頭の大部分を占めていた「何でもかんでも田舎が良い」という思いは一度リセットし、田舎の良い部分に都会の良さを取り入れる発想でまちづくりや教育を考えて行きたい。

☆久しぶりの冒険指導で都会っ子の良さを再認識した田舎のおっさん(ドクター)。今後は都会の良さを田舎の市政や教育に取り入れていきたい。

Dr.820 無為自然(11月11日)

議会研修、一般質問検討、日常雑務等やることは一杯あってあっという間に1日は過ぎていく。その間少しずつは深まって行く秋を感じることもある。1日をどう過ごすかは考えるが、将来に向かって考えることはあまりない。過ぎ去った過去やまだ来ぬ未来に思い煩うことなく現在を生きよという言葉もあるし、未来のことは流れに任すというドクター流の処世訓もあるから、最近の毎日はそれはそれで良いのかとも思うが、こんな感じで生きているとあっという間に1週間、一月、一年が過ぎてしまうということに漠とした不安もある。でも毎日を特に身体の不調もなく、これといった心配もなく(これと言わない心配はそれなりにあるが)過ごせること自体が有難い、感謝すべきことだという学びもしてきたし、本当に有難いことだと思う。漠とした不安は抱えながらも、行ける間はこんな感じで生きて行くしかないか。こんな感じの毎日、決して大きな不満があるわけではないのだが。

☆市役所前の紅葉とおっさんのある風景。この後あっという間の時間が過ぎる。無為自然な毎日、これはこれで有難いし、歳月人を待たずという言葉もあるから将来に向けて今がんばることをしなければとも思うが、結局それも含めて無為自然か。

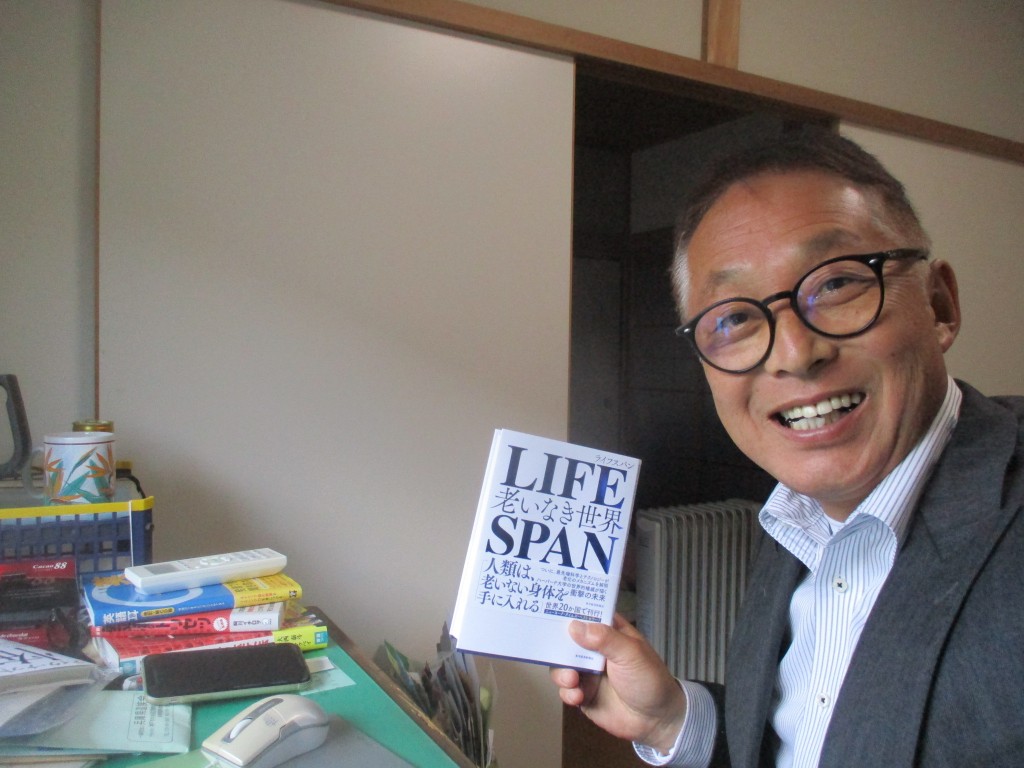

Dr.819 やっぱり読書(11月19日)

面白い本を手に入れた。老化は誰にでもやってくるものと思っていたが、そうではなくて病気のようなもので、ある程度避けることが出来ると書いてある。老化を避けるのは①時々断食をする(月に何回かでも良いし、一日に何回かでも良いので空腹を感じる時間をつくる)、②運動をする、③寒さの中に身をさらす、④肉を減らして野菜中心の食事にする、⑤サウナに入る等で、これまでも部分的には知っていたが、この本はその根本的な理由も含めて丁寧に書かれており大変興味深かった。遺伝的な要素もあるが、ここに書かれているようなことを実践していけば、病なく老いない世界へ入れるという。日本や世界でも長寿の地域(食生活や行動様式等)があったり、この間出会ったNさんのように90歳代後半でも全く老いを感じない方もおられることを考えると、この本に書かれていることにも納得できる。テーマが自分の好みに合っていたからかもしれないが、やっぱり読書は面白い。読書自体がドクターにとっては定年後生活の重要な柱となることを改めて感じた。これまではどちらかというと、運動(百姓仕事を含む)で汗を流して美味しく晩酌を頂きすぐに寝る生活だったが、今日からはそこに読書も絡めていきたい。特に若々しく生きるや定年後の充実をテーマにした本には関心がある。

☆農作業で汗を流してからの読書で「病なく老いなき世界を生きる」ヒントを得たが、本の中には紫外線や放射線をあびるのはよくないとも書かれていた。何事も完璧にはできないし、完璧にやって自分だけいつまでも死なないというのが幸せかどうかも考えなくてはならない。死ぬまでは元気で生きたい。