Dr.797 泣くなE判定(10月15日)

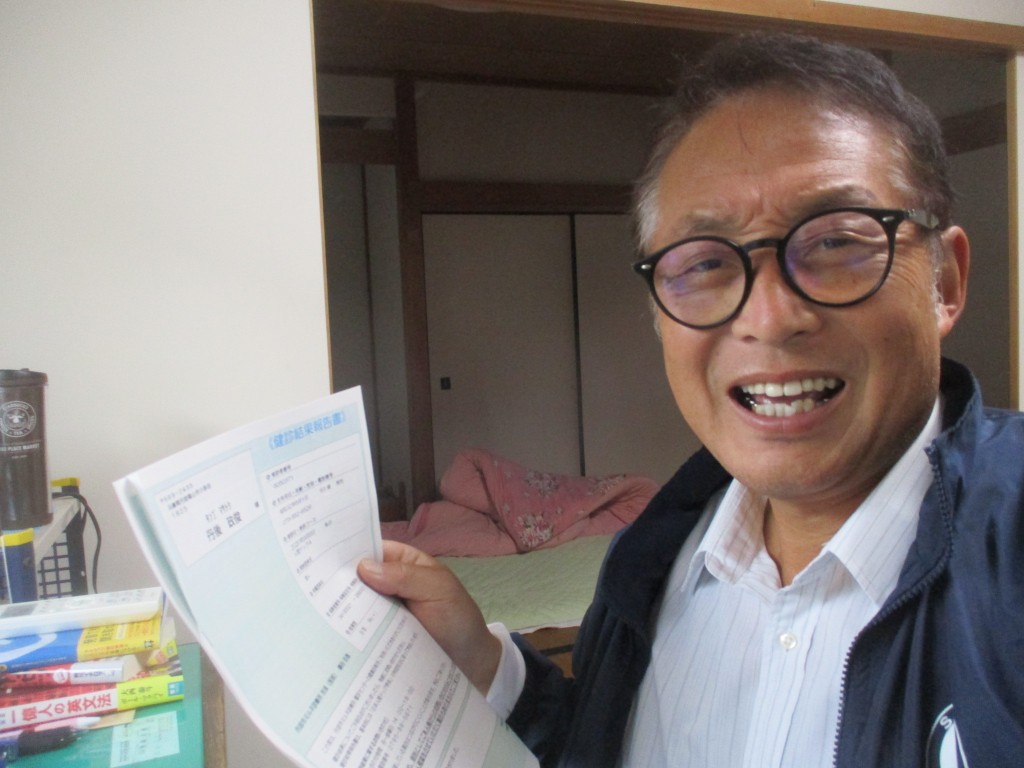

9月に受けた人間ドックの結果が届いて、総合判定E判定だった。Aが一番よくて、B・Cとなるほど悪い結果となり、Eは最後から2番目の悪い結果だ。これまでもC・DはあったがEは初めてかもしれない。E判定の意味は「要精密検査」ということで、精密検査を受けてくださいという意味らしく、ご丁寧に「紹介状」まで付いていた。最近一番の友人が闘病中で心配しているが、自分も元気だと思っていたらE判定だったということで2重のショックだ。自覚症状はないが、健診結果に従って精密検査を受けるしかない。どうせ人生いつかは終わると分かっていても、それがすぐ近くかとも思うと安閑とはしていられない。あまり心配し過ぎると、それ自体が良くないということなので、精密検査結果が出るまでは平静にあまり今回のE判定を気にせず行きたいと思うが大丈夫だろうか。元来の小心者だから自信はないが、反面記憶力が弱って一つのことを覚え続けていられないので、その点では有利かもしれない。ともかくジタバタしても始まらないので、たんたんとやるべきことややる羽目になったことをやりながら日々を過ごしたい。こう書いて読者の皆様に心配をおかけするのは本意ではない。E判定が出ても元気に毎日を送っているお気楽者もいるということを発信するべく書いてみた。吉報をご報告したい。

☆人間ドック結果E判定に顔を曇らせるドクター。これからがこれまで説いてきた「流れに任す」人生観が問われる。

Dr.796 辛い体験が必要(10月14日)

神戸市にある県立M高校で教育系を志す生徒達10名に冒険教育指導を行った。「今回は将来の君たちの充実した人生のヒントになることを目指して行う。特に教員(人の成長の支援)には、自分自身の失敗や辛い体験があった方が、しんどい子どもの気持ちが分かる。これから一杯体験して、失敗も自分の将来の滋養になると思って恐れずどんどん行こう」みたいな勇ましいメッセージを送った。人に語ることは自分に返ってくるというのがドクターのこれまでの教訓だ。今回も終わりの方の指導で気になる表情を見せた子がいたのに強引にあるアクティビィティを続けてしまった。立ち止まる勇気と余裕が必要だった。さらに帰りに駐車場から車を出すとき、校舎の雨樋をバンパーでこすってしまった。立派な校舎の立派な雨樋を傷つけてしまったことは謝っただけでは済まない。今後の弁償も見据えて警察に来てもらい事故証明を作成してもらうという大失態を演じるなど、辛い体験を自ら実践してしまった。辛い体験が久しぶりの素直な高校生徒の交流で舞い上がったドクターの浮つき心を鎮めるのに必要だった(と思うことにした)。雨樋事故では事情聴取に立ち会っていただいた事務長や警察官の方にご迷惑をおかけしたが、事故がなければなかったであろう交流をさせて頂いた。生徒達に言ったように、自分の辛い体験を活かして人の痛みが分かる人間味のある人間に成長していきたい(身体の老化はともかく)。

☆今朝、昨日の大失態の証であるマイカーの傷に修正ペイントを塗りながら、失敗を活かす決意をするドクター。親指など立てている場合ではない。

Dr.795 Go to 冒険(10月13日)

今朝は久しぶりに高校へ冒険指導に行くので張り切っている。まず考えるのは今回の目的(ゴール)は何か、何を伝えたいのか、その後どんな活動をメインにして他の活動に何をやるかだ。ただ毎回学びはこちらが狙ったところ以外で起こることが多い。だから一層狙いを持たずにやる方が良いのか、でもそんな流れ任せではプロとは言えないのではないか、そもそもお前はプロと言えるのか等いろいろ自問自答するが、その考える時間が楽しい。何はともあれ、自分が楽しんだ時に良い出来になるのはこれまでの体験から間違いないので、自分が楽しいと思うことをやることにしよう。それにしても、ここの高校に指導に行かせて頂くのも、そこにお勤めの先生との出会いから来ている。これまでにも何度かいろんな学校で指導させてもらっているが、それもいろんな人とのご縁のお陰だ。大体が自分が冒険教育に出会ったのも県の指導主事になったのがきっかけだし、指導主事試験を受けるきっかけもある先生とのご縁がなければなかった。もっと言えば法学部生だったドクターが先生になるきっかけも、家庭教師のバイト先の子どもとの出会いだったし、そのバイト先を紹介してくれたのは今は亡き叔父さんのお陰だ。その叔父さんが大学生のドクターに近かったのは、先祖からの人間関係やいろんな先祖が絡む親戚付き合いと大学が叔父さんの居住地に近かったことなどいろんな要因が絡み合っている。そんなことをあれこれ考えていると、父と母の出会いから自分の誕生まで全てがご縁で繋がっている。今日はやはりご縁の不思議さと大切さを流れに任せて伝えよう。

☆久しぶりのゴーツー冒険を前に意気込む今朝のドクター。前日には豆の収穫をしていた。全てがつながっている。豆取りと冒険がどうつながってるかを説明しようと思うと、もう一回分のブログがいる。

Dr.794 レットイットビー(10月12日)

米袋(30㎏)を10mほど離れた車まで運ぶ姿を、たまたま家に来ていた妹に見られて、「お兄ちゃん、米袋運ぶのちょっと無理がありそうやね」と言われ台車を買ってくれた。これまで数々の米袋を運んで何ともなかったドクターだが、今回は自分でもきついのが分かった。ほぼ毎日トレーニングセンターへ通い体形もそれほど変わってないと思うが、中身は外形と違い確実に老化している。老化は記憶力や視力をはじめいろんなところに出ているが、体力でも実感する所になった。そういえば毎朝のランニングも日々遅くなり、今ではそれをランニングと思っているのは本人だけで誰もが散歩と呼ぶ。こう老化に直面すると気分的に落ち込むが、落ち込むのはストレスで老化を進行させると言われると成す術がない。その本によるとビートルズの「レットイットビー」のように、「あるがままに」「なすがままに」に身体の変化や病気を受け入れるのが良いという。あっこれはドクターが常々説く「流れに任せる」と同じ趣旨ではないかしらん。期せずして著名な作家と同じことを言っていたのを知ってちょっと嬉しかったが、心や体が喜ぶことは良いことだとも書いてあった。著名な作家であろうと誰であろうと人の言うことに一喜一憂せず、「人は人、自分は自分」と思ってぼつぼつやって行こうと決めたが、これもその本で推奨されてる高年の生き方だ。

☆妹に買ってもらった台車に喜ぶ兄(ドクター)。単純に喜んでいるが、妹に体力の低下を心配して買ってもらったことを忘れているお気楽さ。やっぱりレットイットビーしかないか。

Dr.793 四苦八苦(10月10日)

いろいろ苦労することを「四苦八苦」と言うが、元々は仏教にある「生老病死」をはじめとする誰もが人生で出会う「苦」から来ている。そしてこの「苦」の本来の意味は、「苦しい」というより「思い通りにならないこと」という意味だ。「人生は苦である」ということは、「人生は思い通りにならない」ということ。仕事・結婚・人付き会い・定年後人生にしても、思い通りには行かない。もちろん思い通りになった方が嬉しいが、思い通りにならないのを楽しむというか受け入れる境地に立つと恐いものなしだ。この厳しいけど逃れられない真実「人生は苦」を噛みしめながら、流れに任せて寿命まで自分の人生を勤めあげたい。またドクターお勧めの「流れに任せて生きる」は一見消極的なようで、思い通りにならない人生をそれなりにしっかりと生きるのに結構有効な考え方だと改めて分かった。流れに従いながら、出来る範囲で自分が出来ることを精一杯(でも頑張り過ぎずに)やって行けばそれでよいし、それしかできない。今日の学びでした、どうですか皆さん。

☆ドクター車が2万㎞を達成したので、路肩に寄せて記念写真。2万㎞がどうしたという声が聞こえそうだが、その通り、誰でも乗ってるといつかは2万㎞になるけど、2万㎞を乗り継げたことを感謝したい。世の中に当たり前は無く、思い通りにはいかないのだから。